31/07/25.- La vivienda tradicional urbana del estado Zulia, es descendiente directa de la casa colonial hispánica, que implantaron los invasores europeos en todas las zonas tropicales de nuestra Abya-Yala, a partir del comienzo de su conquista, en los inicios de la centuria del XVI.

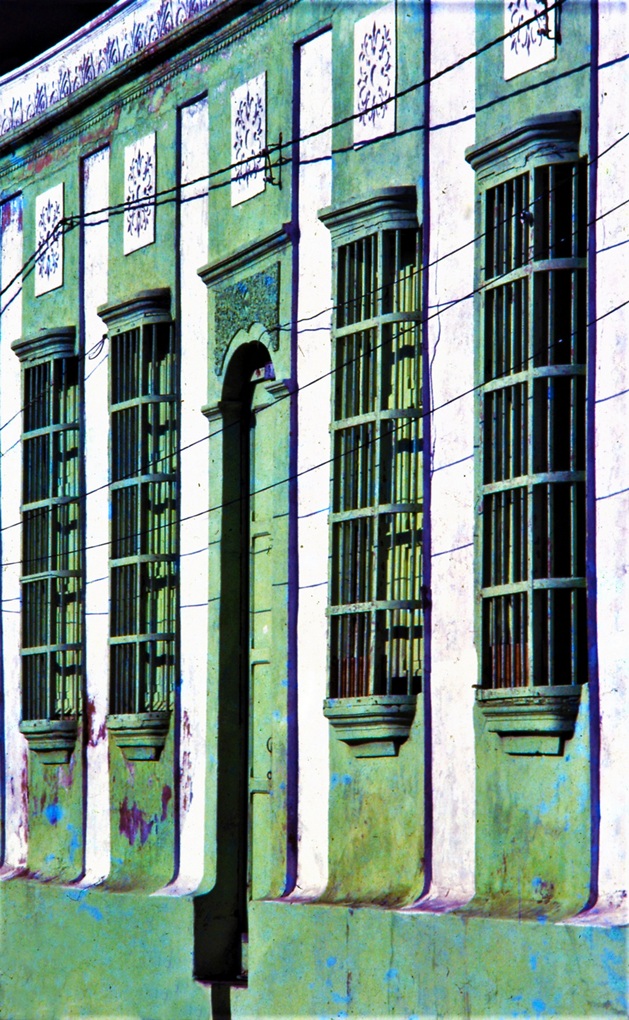

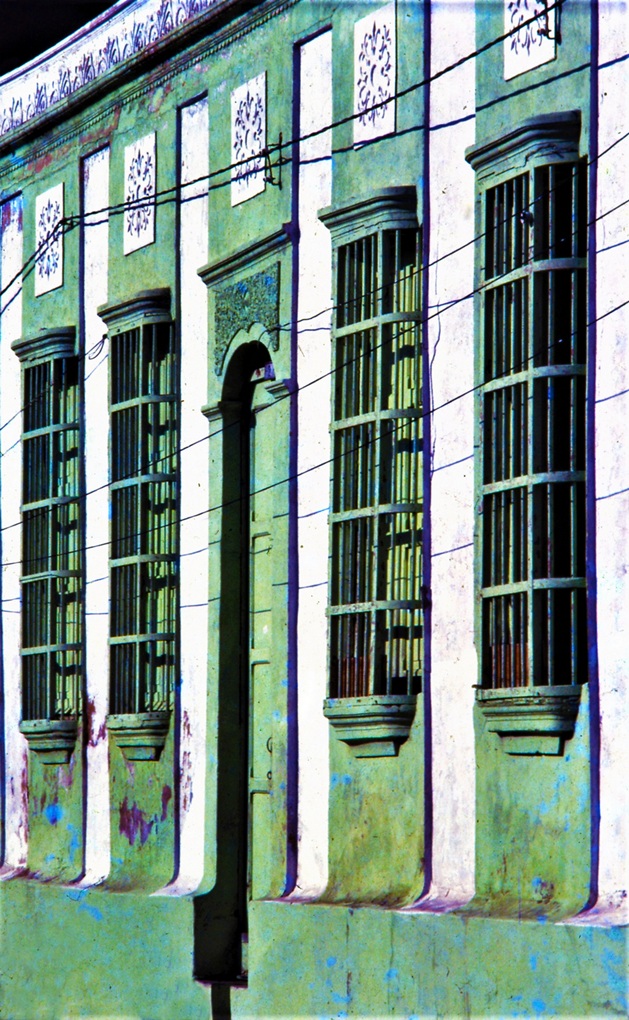

En la cuenca del Coquivacoa, esta morada española, originaria de la Andalucía árabe, manifestó características particulares en tres aspectos, que la hizo diferente de las que se edificaron en otras zonas de los dominios ibéricos del “Nuevo Mundo”. Por un lado, fue hecha con materiales propios de la región, como son entre otros, la “piedra de ojo” y la “caña brava”, para la elaboración tanto de muros como de techos, con las técnicas de la mampostería y el bahareque. Por otra parte, tuvo que tratar de paliar el tórrido clima de la cuenca, con paredes particularmente altas y grandes ventanales. Y en tercer lugar, su fachada es carente de los elementos decorativos del barroco, que tienen la mayoría de sus congéneres de otras provincias; realidad que nosotros vamos a osar atribuir al hecho comprobado por medio de los apellidos, de que siendo los colonos que se asentaron en el futuro estado Zulia, en su mayoría andaluces, estos reeditaron el austero rostro de su vivienda original.

Luego de acontecida la independencia nacional, al final del primer tercio del siglo XIX, el recinto del hogar colonial comienza un nuevo periodo en su evolución. El proceso está constituido por tres etapas: la primera, que comprende entre las décadas de 1840 y 1890; la segunda, que concluye poco después del fin de la primera Guerra Mundial, en los años veinte del siglo XX; y la tercera, que abarca el lapso transcurrido entre ambos conflictos bélicos internacionales, dejándose de hacer en la década de 1940. El motivo de las transformaciones fue en los dos últimos casos, la llegada de nuevos materiales de construcción e influencias, como consecuencia del reactivamiento mercantil de las dos posguerras; los cambios más notorios fueron tres: la mampostería dejo de emplearse en la construcción de viviendas a partir del tiempo republicano; la casa se fue haciendo más pequeña y su planta más sencilla, al decir de los especialistas debido a la necesidad de que la ciudad no se expandiera demasiado; y por último, la fachada se fue cargando cada vez mas de elementos decorativos historicistas y de colores, que contrastan con el sobrio frente de la casa colonial. Cortándose de un tajo en los años cuarenta un devenir arquitectónico con cuatro centurias, como nefasto fruto de la llegada invasiva de cultura foranes, impulsada por el imperialismo estadounidense, que acompañó a la economía petrolera, la cual se había iniciado en el país más o menos veinte años antes.

En la actualidad, (2025) de nuestra morada autóctona solo quedan vestigios, los zulianos y los venezolanos, con nuestra inconciencia, le hemos robado a la humanidad una manifestación cultural tan única como las pirámides de Egipto, las catedrales góticas europeas y los gigantes de la isla de Pascua, por solo citar tres ejemplos. Empero, la situación es en parte reversible, se puede retomar ese hilo cultural amputado y tomando en cuenta los nuevos materiales de construcción y los usos actuales de la vivienda, rescatar lo vigente de una arquitectura que fue edificada sobre cimientos históricos propios y donde se le daban soluciones naturales a los problemas ambientales. La palabra la tienen los entes con poder de la sociedad venezolana.

FUENTES INFORMATIVAS CONSULTADAS

“Las Casas del Sol” de Carmelo Raydan. Edición virtual de la Academia de Historia del Estado Zulia. Maracaibo. 2022.

“Un Acercamiento Histórico a la Zulanidad” de Carmelo Raydan. Obra inédita.

POR CARMELO RAYDAN •@carmeloraydan / archivoraydan@gmail.com

FOTOGRAFÍA CARMELO RAYDAN •@carmeloraydan