21/08/25.

21/08/25.

Delante de mí callaba eternamente un mar inmóvil y cristalino.

Una luz muerta, de aurora boreal, nacida debajo del horizonte,

iluminaba con intensidad fija el cielo sereno y sin astros.

Aquel paraje estaba fuera del universo y yo lo animaba

con mi voz desesperada de confinado.

J.A. Ramos Sucre

Era esta una ciudad empobrecida por el permanente desdén de sus gobernantes, que padecía además de una antigua enfermedad: la superchería. En principio nada de esto me resultaba especial pero vivía en la convicción de que con los años nos vamos volviendo cada vez más intolerantes. Las personas que me rodeaban en mis horas de trabajo eran los principales en provocar en mí este desprecio. La vulgaridad nacía desde el fondo de los gestos de mis compañeros de trabajo, de cada palabra dicha, de las buenas intenciones manifiestas a través de una artificial cortesía que me era insoportable. A este mundillo despreciable por desconocido, me negaba a dejarme arrastrar.

En un principio tuve como oficio ser ayudante en una droguería, pero tiempo más tarde debido a mi dedicación y perseverancia, fui ascendido a jefe de farmacia. Mis estudios, donde había destacado como discípulo ejemplar y meritorio, habían sido interrumpidos por la ruina inesperada de los negocios de mi padre y me vi en la obligación de buscar un trabajo de quinta que estaba lejos de merecerme.

Regularmente era el primero en llegar al local donde se ubicaba la farmacia. Los siete repiques de campanas de la iglesia de enfrente se dejaban oír al mismo tiempo en que yo descorría en tres vueltas el cerrojo desvaído. Me gustaba entrar primero para poder disfrutar de ese olor que durante la noche y debido al encierro se había vuelto profundo, concentrado, agrio y astringente. La penumbra de la sala con sus pasillos gemelos, sus pisos de tablero de ajedrez verde y blanco, sus estanterías de caoba labrada, sus vidrios lisos y transparentes, libres de la mácula de una huella inútil. Frascos alineados perfectamente, de cristal marrón para salvar de la luz las esencias, los extractos, los jarabes y elíxires. Hasta el acto mecánico de encender las lámparas me hacía sentir reconfortado. Al final del segundo pasillo se alojaba, pegado a la pared, un escritorio de mediano tamaño donde yo elaboraba fórmulas, donde escribía los informes y el resto de las tareas que me correspondían. De la venta se encargaban otros empleados que no llegaban sino hasta las siete y media. La mujer de la limpieza entraba unos minutos después de mí. Sus pasos me los anunciaba el sonajero de cobre con forma de arlequín que sobre la puerta de dos hojas, de madera y cristal, habíamos colgado para saber cuando alguien entraba al local. Para ese momento yo había guardado las llaves en la segunda gaveta, había encendido los ventiladores que colgaban del techo de caña amarga y palo sano. Ya me había enfundado en mi impecable bata blanca de piqué.

Junto a ella entraba también el ruido y la vulgaridad. A veces, las menos frecuentes, disculpaba sus toscas maneras achacando mi irritación al hecho de haber sido criado en una casa grande, con padres educados en la meditación, lo que me obligó a vivir una infancia marcada por muchos años de silencio. Ella era el preámbulo de lo que seguiría con la llegada de los demás. Encendía la radio a un volumen insoportable para mis oídos y yo, procurándome salud, me esforzaba en mantenerlo bajo por el resto de la larga jornada. A pesar de mis intenciones y de mi nivel jerárquico, ella conseguía burlarme animada por las risas soterradas de los demás. Exigía a todos un trato respetuoso pero cordial, prohibía las charlas familiares ante la clientela. Me gustaba la reverencia ante nuestro oficio tan delicado. Pero era muy difícil hacerme entender. Cuando la sala de recibo se quedaba sola de clientes, arremetían todos con unas charlas procaces, plagadas de detalles e incluso de malas palabras. De risas vulgares y hasta de gestos ordinarios. Contaban entre ellos las cosas más inverosímiles.

Fue así como supe por primera vez acerca de la existencia del maldito, como ellos nombraban a esa sombra masculina que, en su decir, recorría las calles del centro de nuestra ciudad. Narraban los hechos que todos decían conocer de boca de los vecinos de la calle Los Peldaños y La Ermita. Era este el radio de acción de esa presencia mágica, marcada por la desesperación y la locura. Me horrorizaba ante tanta ignorancia que llegué a pedirles que no trataran en la farmacia esos temas de tamaño salvajismo. ¡Supercherías!, les decía para hacerme entender. Pero ellos me preguntaban con una ingenuidad inaudita, demostrando lo inútil de mi tarea, qué significaba aquella palabra. Tras de esto me aseguraban que los hechos eran del dominio de toda la población, que no entendían cómo yo viviendo tan cerca no los conocía. Que el maldito se había suicidado en una ciudad distinta a la nuestra pero que su espíritu vagaba por esas calles enloquecido de dolor. Que había dejado una novia en la ciudad antes de su viaje. Que había regresado por ella y que para entonces la muchacha, ante su muerte, se había convertido en monja. Que en la iglesia se hacían misas para que descansara en paz, pero que por las noches se le veía recorrer las calles atormentado por la pena. Que vestía siempre de traje oscuro, y que era poeta. Pobres gentes estas, me decía para mis adentros, no saben más que hablar de supercherías. No pueden ocuparse de otra cosa sino de la invención de historias falsas. Así disculpaba sus historias, y me esforzaba en la idea de aceptar su trato.

Desde siempre había habitado esta ciudad. Al quedarme solo me había visto en la necesidad de permanecer en la casa en la que nacieron mi padre y mi abuelo y el padre y el abuelo de ambos. Mi único hermano, Orestes, había viajado a Francia a estudiar medicina y allá había hecho su vida, para él no hubo ningún sacrificio y nunca regresó. Ni siquiera cuando murió nuestra madre. Había enviado un telegrama con sus condolencias y disculpándose por no poder viajar. A la muerte de mi padre, no quise incomodarlo con la noticia.

Me gustaba la casa en la que habitaba, con sus grandes ventanales que daban a la calle Los Peldaños. Las habitaciones de techos altos con sus muebles de oloroso cedro, las camas con doseles, las sábanas de algodón puro. El jardín interior frente a los cuartos, con su mata de granada y los helechos. El gran comedor rodeado de vitrales multicolores, la única alegría extravagante. La cocina hacia el fondo, con sus estufas y horno de tierra. El patio en sombra, un roble que nadie recuerda quién sembró, y que servía de protector a contraluz de las orquídeas en el tiempo de mi madre. El viejo corral para la cría transitoria de animales domésticos, ahora vacío. El portón hacia el río por donde solía salir los domingos a dar un paseo y llegarme hasta el mar. Las tupidas frondas de los árboles, al margen de la ribera, me negaron cada vez toda aspiración de cielo. Siempre lamenté el eco que generaban mis pasos en los amplios pasillos de la casa. Me recordaba el miedo profundo que de niño padecía cuando tenía que ir de noche hasta la cocina por una jarra de agua. De adulto seguía siendo víctima del mismo pavor.

Lo que más lamentaba de mi existencia era la poca vida social de la que era objeto por mi forma de vivir. Fuera del trato con los viejos y fieles clientes de la farmacia, carecía de amigos que hicieran menos amarga mi soledad. Por lo tanto me veía obligado a la relectura de los clásicos que llenaban la biblioteca que habían nutrido durante años mi abuelo y luego mi padre. La música era el otro dulce consuelo al que había tenido que renunciar hacía ya unos pocos meses debido a un desperfecto en el viejo aparato y para el cual no se conseguían las piezas que lo harían funcionar de nuevo. Entonces en mi día libre me conformaba con el largo paseo por la ribera del río hasta la orilla del mar.

El trecho entre mi casa y la orilla de la playa estaba cercado por unas casas viejas y mal construidas. Sus habitantes exponían ante los ojos de todos unas precarias tarimas de palos torcidos donde colocaban a secar pescado rehogado en sal gruesa. Las moscas y el olor nauseabundo eran los únicos acompañantes en mi paseo. Nadie me saludaba y yo a nadie saludaba. Eran desconocidos para mí. Habitaban ese mundo de la ciudad al que le huía y del que me sentía absolutamente ajeno.

El mar se me presentaba como un enemigo. En cambio el río me era familiar. Parecía a mis ojos un noble compañero. Siempre arrastraba algún madero, algún lote de cañas, de restos vegetales que a mi razón venían de lugares lejanos, contando una historia de la ciudad y sus alrededores. Historias que me gustaba imaginar convertidas en felices aventuras, sueños que alguien lanzaba al río, recuerdos, esperanzas y también decepciones. Historias que viajaban libremente. No como las mías que guardaba con celo y que nunca lanzaría en él por miedo al mar. Semejante al miedo que sentía por el eco de mis pasos en el pasillo de mi casa. Mi casa, la de mis padres y mis temores de niño.

Por eso, al regreso, volvía adolorido. Mi falta de valor ante la presencia del mar inmóvil me atormentaba. Por eso regresaba así hasta mi casa en la calle Los Peldaños, desde donde se veía la iglesia, inmóvil, petrificada, quieta como el mar. Con sus cúpulas gemelas, plateadas, cristalinas. Por eso esa vez, al final de la tarde, quise entrar en ella y subir por el campanario. Sabía que el campanero, viejo cliente de la farmacia, dejaba los domingos su acceso libre. Solía referirme detalles de su vida, mientras yo le preparaba un jarabe para una tos vieja y mal curada. Como se lo obsequiaba, siempre se sintió obligado a establecer conmigo un trato más afable, familiar.

Sabía que los domingos el acceso al campanario estaba libre y que podía subir, sin que nadie se interpusiera en mi camino, que subiría todos los peldaños de la antigua escalera hacia el campanario, desde donde como decían todos, podría ver al maldito penando para siempre, como un loco desesperado por la soledad, mientras recorría las calles del centro de la ciudad. Subí hasta el campanario embargado de una profunda emoción. Con sigilo como temiendo su aparición, me asomé por un arco de la torre. Observé la calle vacía de los domingos por la tarde. Esperé largo rato, hasta que el cielo se vació de todo color y comenzaron a encenderse allá abajo las luces de la ciudad.

De: Callejones sin salida, 2019

Esmeralda Torres (Ciudad Bolívar, 1967)

Poeta y narradora. Graduada en Castellano y Literatura por la Universidad de Oriente. Ejerce el oficio de promotora de lectura y coordinadora de eventos literarios desde la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Cumaná, donde reside. Gracias a la calidad de su prolífica obra ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, la mención publicación en la Bienal Gustavo Pereira, ganadora de la Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares, la Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo y la distinción publicación en el Premio Stefania Mosca (todos en 2011), el Concurso de Cuentos Esta Tierra de Gracia (1995) y mención honorífica del Premio Literario otorgado por Casa de las Américas, de Cuba (2023). Entre sus obras se encuentran Historias para Manuela, Cuentos de última noche (2010), Resplandor de pájaro (2020), Un hombre difícil (2011), Callejones sin salida (2019) y El libro de los tratados (2022). Recientemente recibió el premio Casa de las Américas, 2025, en la categoría poesía por su libro Cuerpo quebrado lumbre.

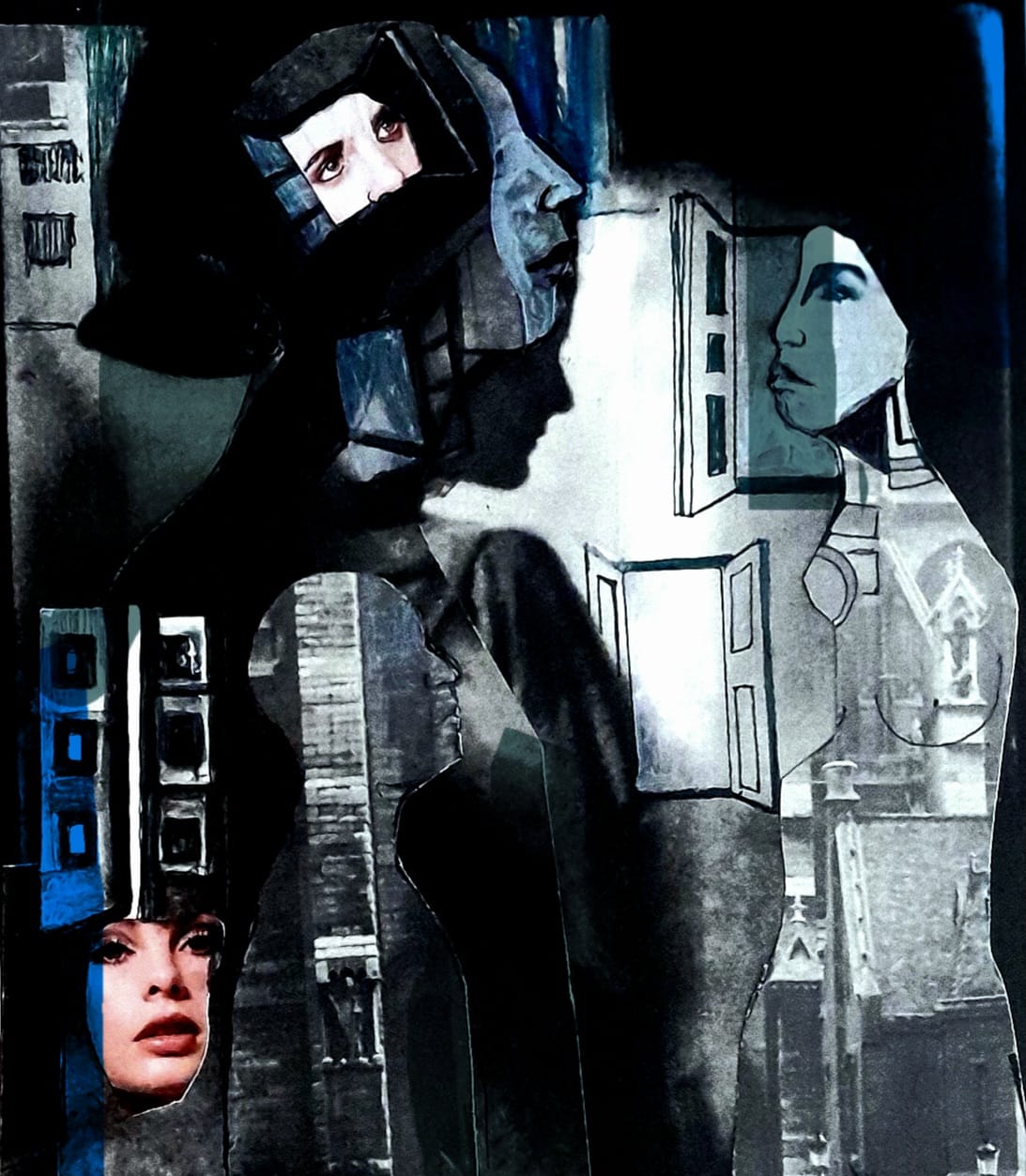

ILUSTRACIÓN: MAIGUALIDA ESPINOZA COTTY