01/05/24. No conforme con escucharlos llamarnos “sudacas de mierda” entre dientes, teníamos que soportar ver bibliotecas públicas devastadas por la orfandad de la cultura universal, represada en estanterías repletas de libros sin estrenar, asientos vacíos y funcionarios bostezando hasta el hartazgo.

Era un espectáculo desolador entrar a aquellos paraísos terrenales sin un Adán y, por lo menos, un par de Evas como para chancear con aquella cadencia del Caribe que a mí, en lo particular, nunca me sirvió demasiado sino para parecer que bailaba como un experto en un bar llamado La Negra Tomasa a dos cuadras de la Puerta del Sol, donde danzaba al compás de la curda de los rones robados y al amparo de la penumbra, lo que me dio ocasión de engañar a una gallega que hasta se quiso casar conmigo y me quería llevar a vivir a Barajas, a las afueras de Madrid.

Mi misión estaba clara: sacar la maestría con una beca que nunca llegaba y devolverme con mis macundales a lo mío, habiendo hecho la conquista al revés. No sufrí ni una pisca de arrepentimiento por mis crímenes seriales, mucho menos después de recorrer con un hermano salvadoreño las catedrales de Sevilla donde, me señalaba, se depositó el oro del Potosí, la plata de Zacatecas, las esmeraldas de Muzo y las perlas de Cubagua para labrar esas hermosas y decadentes efigies de Cristo clavado en su cruz, la Magdalena llorando a sus pies y toda una corte de costosísimas ofrendas erigidas con la riqueza americana.

Mientras repasaba clases de Comunicación Corporativa e Institucional, en un cuartucho de medio metro, robaba callos de la cocina de mi casera, salía a picar tapas para ahorrarme la cena, y no conforme con mi incipiente carrera de depredador, me metí a ladrón de libros.

Sí, es verdad, podía leer en las bibliotecas o en tiendas de departamentos como la célebre Fnac de la esquina de Callao, donde te dejan arrancar el plástico de los tomos virginales y pasar a leer dentro de un salón acristalado, pero no se sentía igual. Era, para decirlo en término de Petróleo Crudo o del mismísimo “malandro” Ismael, un acto de justicia. Era quitarle a los ricos para darle a los pobres, y en ese caso el pobre era yo.

Dicen que lo decía Martí: “Robar un libro no es robar”.

La técnica, sin ánimo de hacer apología entre nuestros lectores, era una sola, extraordinariamente sencilla: poner cara de guevón. Circulaba entre los pasillos solitarios, seleccionaba la víctima, tomaba al azar un par de ejemplares adicionales y los colocaba todos sobre la mesa en posición de lectura, mientras vigilaba detenidamente los movimientos de la encargada (siempre era una encargada, y siempre estaba semidormida) hasta que tras el primer descuido, metía la obra codiciada en un bolsillo interno de la chaqueta térmica que más que protegerme del frío, fue compinche fiel en mi breve carrera criminal. Así, una y otra vez dando los buenos días con ademanes de monje franciscano en penitencia, completé el círculo místico de lo que Jorge Luis Borges llamó la biblioteca de Babel, que no es más que la biblioteca infinita multiplicada por el azar o por Dios, entre nuestras manos.

Flaubert, Tabuchi, García Márquez, Hemingway, Joyce, Pessoa, Zurita, Lorca, Proust, y tantos otros demiurgos reposan entres mis bienes más preciados, embalaje que me costó tanto arrastrar desde un aeropuerto a otro, regresando conmigo a esta locura tropical, con un sobrepeso de 20 kilos que cancelé con lo que ahorré de la beca y que tras cada matrimonio y su consecuente divorcio, ha seguido mis pasos a causa de esa manía enfermiza de creer que sólo los libros y la lectura salvan en un mundo asediado por gente malamañosa.

POR MARLON ZAMBRANO • @zar_lon

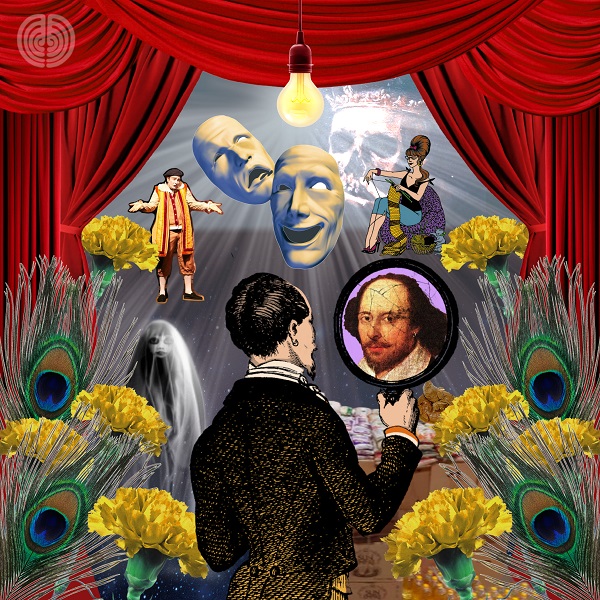

ILUSTRACIÓN JADE MACEDO • @jademusaranha