26-08-23. Un espantoso virus azotaba aquel pueblo llanero. Comenzaba el siglo y el proceso de transición había llegado acompañado de toda clase de penurias porque, en los pocos años transcurridos habían estado escaseando los alimentos y las medicinas, fallaban continuamente los servicios públicos más elementales y toda clase de amenazas bélicas mantenían a la población en jaque, a la espera de un mate que finalizara de una vez por todas tanta tragedia, sin acabar también con la vida de quienes, estoicamente, insistían en resistir.

Este virus era letal en buena parte de los casos; se había mantenido demasiado tiempo una especie de estado de sitio y los ánimos estaban peligrosamente caldeados porque la escasez de recursos hacía sumamente difícil la supervivencia, y es que todo había conspirado convenientemente para rendir hasta a los más optimistas y cívicos ciudadanos. Todo parecía indicar que en cualquier momento el control se perdería absolutamente.

Un bus fantasmal comenzó entonces a recorrer las calles del pueblo. No se podía salir demasiado temprano ni demasiado tarde, las horas no estaban claras, tampoco de dónde salía y se especulaba mucho acerca de dónde iba. Su aparición venía precedida por una sensación escalofriante que hacía crecer los poros exponiendo las vellosidades del cuerpo erizadas a una corriente de aire helado, aun en medio del calor habitual por esos lares.

Ese bus era rojo, mediano en cuanto a su longitud, pero sí muy alto, parecía de dos pisos, pero su capacidad no excedía los cuarenta puestos. Se detenía en las esquinas, a media calle, frente a negocios abiertos en horas no autorizadas, cerca de canchas y parques que no debían ser visitados; por órdenes gubernamentales el bus cargaba gente a montones conducida, o más bien, llevada a empujones por unos funcionarios completamente vestidos de negro con el rostro cubierto por máscaras de gas. Pero, por razones que nadie podía explicar aquel aparato parecía estar siempre vacío y jamás podía distinguirse quién lo conducía.

Se suponía que los detenidos llegaban a alguna clase de centro de detención en algún lugar no muy lejano que nadie sabía precisar y al transcurrir veinticuatro horas, volvían, si volvían, pero solo podían reconocerse su cuerpo y ropa, porque su actitud era otra muy distinta a la habitual; repentinamente dejaban de ser críticos, aceptaban toda clase de injusticias y abusos sin chistar, se habían vuelto indiferentes al dolor y carencias de otros; ya ni siquiera participaban en las conversaciones donde los típicos chistes sarcásticos eran un deporte practicado por todos. Esa actitud casi autómata aterraba a los que jamás habían subido al bus rojo.

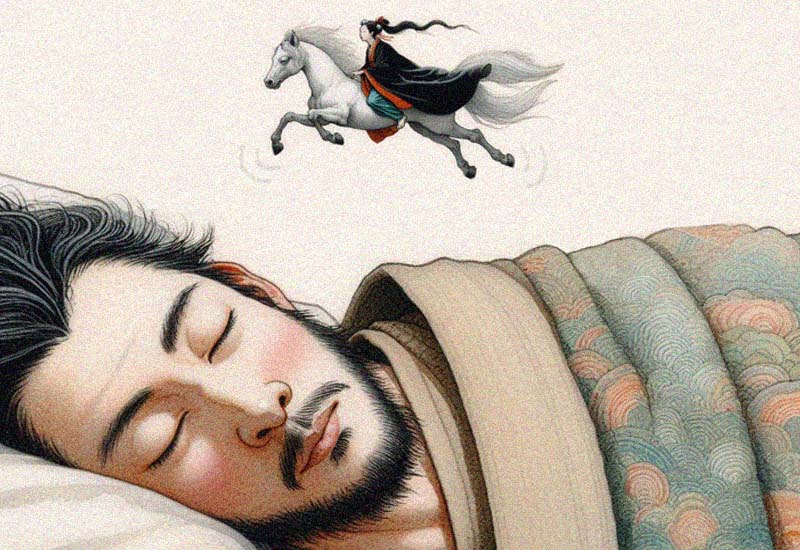

Juan estaba totalmente obsesionado con la leyenda y se le iban los días y las noches tratando de imaginar cómo sería el lugar a donde iban todos, saber quién manejaba, cómo se sentiría estar dentro y por qué cambiaban tanto al volver. Lo invadía una mezcla de miedo y fascinación haciéndole soñar con él, dibujarlo, construirlo con tacos y tablas, hasta en sus juegos más inocentes estaba presente el bus rojo.

Se levantó entonces un día decidido a descubrir todo el misterio, ya no podía seguir más así. Organizó su itinerario realizando sus tareas escolares y de la casa, las comidas, bañarse, alimentar a la gatica y quedar totalmente liberado antes de las seis de la tarde. Salió de la casa muy rápido y en completo sigilo para que su papá y su hermana no pudieran notarlo antes de emprender su peligrosa misión. En la inmensa avenida escasamente iluminada por un poco de sol y un poco de luna, no tardó en identificar la imagen inconfundible del transporte, el cual hacía su aparición a lo lejos y sin embargo, aturdía con el estruendo de un tropel de caballos salvajes.

El rechinar escalofriante de los frenos lo dejó paralizado, llegó el bus a su encuentro demasiado rápido para arrepentirse y desapareció con la misma rapidez, dejando la avenida completamente íngrima y oscura.

Dicen que el bus rojo ha dejado gradualmente de recorrer las viejas calles y nuevas avenidas de Guanare a partir de esa noche siniestra. La pandemia se fue desvaneciendo y la gente fue retomando su vida habitual sin mayores aspavientos, ya que poco se comenta en voz alta acerca de los días en que vivieron encerrados y continuamente amenazados por el ojo invisible de la autoridad. Sin embargo, hay quienes afirman haber visto aquella aparición fantasmal buscando a los desobedientes de cualquier edad, y bajo los destellos de la luna llena se distingue al volante el rostro pálido y sonriente de un niño.

La autora.

Sonia Jaramillo

(Caracas, 1973)

Fotógrafa, diseñadora gráfica y artista visual independiente. Docente de la Unearte con más de 23 años de carrera artística y académica. Ha publicado un gran número de fotografías en diferentes medios y ha expuesto en espacios formales dedicados al arte, así como en espacios informales. Colectivista y promotora de la cultura en todas sus expresiones.

ILUSTRACIÓN: CLEMENTINA CORTÉS