19/10/22. Nadie desea un palmetazo, es un castigo humillante, el maestro ordena que uno extienda la mano, la agarra por la punta de los dedos con su izquierda, con la derecha levanta la madera y la deja caer sobre la palma extendida, con ira suave o estallante según la gravedad de la falta. La palmeta es redonda con cinco huecos para que arda más. Tiene un mango como de martillo. Los muchachos han echado esperma y cera derretidas en los huecos, pero la palmeta no se raja. Duele menos ahuecando la mano, pero el maestro lo sabe y la alisa primero con la misma palmeta como haciéndole nido. Arrancarse un pelo de la ceja, uno de la pestaña, ponerlos en cruz y afirmarlos con saliva en el centro de la mano es una conjura para disminuir la intensidad del golpe y para que la palmeta se raje. Después el ajusticiado corre hacia la pared y pega la mano hirviendo sobre la cal fría que la alivia. El castigo es un breve momento de suspenso, todos contemplan con susto y regocijo el espectáculo, mete miedo el maestro iracundo e impone su amenazante silencio el chasquido de la palmeta sobre la mano en sacrificio.

Nadie quiere un palmetazo, al contrario, el temor de recibirlo frena malas intenciones. Sin embargo, saber cómo es el ardor, cómo es el miedo antes de recibirlo, cuál es el frío de la cal sobre el ardor y la vergüenza y la humillación. Saberlo era crecer. Y crecer era la ansiedad con que yo perseguía la flagelación.

Allí estaba Gil Ruiz, el primero de la clase. El palmetazo debía ser duro y por una falta grave. Romper definitivamente la cáscara, ser de los otros, entrar en la conversación de los malos, sólo así. Mojé bien el corcho en la tinta negra, lo agarré por la punta seca y me acerqué distraídamente a Gil que estaba ajeno al mundo, sacando cuentas apoyado en la mesa grande. Me daba tumbos el corazón, pero no me vaciló el pulso cuando pasé el corcho lleno de tinta entre la nariz y el labio superior. Puse un inmenso bigote de jefe civil. Reventaron las risas y esperé temblando que Gil me acusara. Había llegado la hora. Pero Gil no se movió del asiento, sacó el pañuelo y trató de limpiar la mancha. Después me miró lleno de rabia. Me acusará. “Tú me las vas a pagar hijueputa”. “Acúsame pues, acusón”. “¿Acaso soy pendejo? De Escora vengo pero papera no tengo. ¿No es tu papá el maestro? Por eso lo haces, por atenido”. Se acercó mi padre “¿Qué pasa aquí?”. Todos callaban. “Nada” —dijo Gil—. “¿Y esa tinta en la cara?”. “Fui yo mismo, sin darme cuenta”. Era demasiado: “Mentira fui yo que le pasé el corcho por la cara”. Se desconcertó el maestro. “No le haga caso, señor, he sido yo mismo, como le dije”. “Bueno, a sentarse todos”, ordenó la voz tonante. El fracaso aumenta la desesperación y yo grité desesperado, apelando a toda mi erudición. “Quiero echar güevo, quiero puyar”. Presentía el aletazo de las cejas, la violencia del ceño y el relámpago de los ojos que tanto me impresionaban como signos mayores de iracundia, después la sombra, el gigante frente a mí, alargué la mano y esperé el estallido de la madera sobre la palma extendida con temblor de corazón.

Nadie, sin embargo, agarró mi mano, ni estalló la madera, ni se quemó la carne flagelada. Abrí los ojos poco a poco. Mi madre había salido del interior de la casa cuya sala era escuela y estaba frente al hombrón terrible: “No castigue a ese niño. ¿No ve que es inocente? Perdónelo porque él no sabe lo que ha dicho. Alguno de estos muchachos perversos le enseñó la mala palabra. Averigüe quién fue y dele el castigo que se merece”. Rugí entonces: “Lo dije yo por mi cuenta”; pero una voz salió del fondo: “Fue el hijo de Niano, ese vireto malo y lo ajuchó pa que dijera, yo lo vide”. Hablaba Lorenzo Gumercindo para cobrarle al Nianito viejas cuentas. “Así como le digo, señor, yo lo vi cuando engañaba al pobre muchachito, como lo vio tan sute se vale del inocente, dele palmeta, señor”.

Y allí estaba, protestando sin esperanza el hijo de Niano, pelo cepillo y ojo suelto que le daba cara de malo. Puso horizontal el brazo, abrió la mano y volvió hacia un lado de la cara, con los ojos bien apretados. Yo estaba detrás de él, el maestro tomó la punta de los dedos y levantó el brazo armado. Todos se quedaron mudos, y un rencor flotante en contra mía. Era el momento preciso. Yo vibraba como caballo forzado a galopar entre riscos en el instante en que lo frenan de golpe. Fue sólo un segundo, el brazo en alto, el espectáculo bárbaro, el silencio y el miedo. Sabía que el rencor unánime cedía su imperio a este miedo y a este silencio. Estaba exactamente detrás de la víctima, detrás de la venganza de Lorenzo, detrás del obstáculo entre la liberación y el miedo. No fue un segundo, menos de un segundo, una chispa de tiempo, una ñarrita, un tantico así de instante y justo cuando el relámpago de la palmeta allá arriba, tiré hacia atrás de un envión el cuerpo del Nianito y caímos juntos. Desde el suelo vi cómo la palmeta, con violencia de falta grave, cayó sin hallar la mano y golpeó con choque de madera y hueso la rodilla del maestro.

Recibí doble palmetazo, pegué ambas manos contra la cal fría de la tapia, hirvió la sangre en las dos palmas como el agua de los ríos crecidos que trompean el monte.

La falta fue muy grave, no tanto por el dolor en la rodilla, sino por el reventón de risas sin dique de respeto, liberación de todos. Así que fueron los dos palmetazos con fuerza de hombre cuajado. No servía el frío de la cal, las manos hinchadas, y lágrimas de un triunfo ganado contra mi propia sangre.

El autor

Orlando Araujo

(Barinas, 1927 – Caracas, 1987)

Narrador, poeta, ensayista, docente y economista. Ente sus muchas publicaciones destacan Lengua y creación en la obra de Rómulo Gallegos (1955), La palabra estéril (1968), Venezuela violenta (1968), Compañero de viaje y otros relatos (1970), Ensayo sobre la obra literaria de Enrique Bernardo Núñez (1972), Contrapunteo de la vida y de la muerte: ensayo sobre la poesía de Alberto Arvelo Torrealba (1974), Antonio Arráiz (1975), 7 cuentos (1977), Los viajes de Miguel Vicente Pata Caliente (1977), Glosas del piedemonte (1980), Barinas son los ríos, el tabaco y el viento (1980), Narrativa venezolana contemporánea (1988), Elia en azul (1988). Entre los reconocimientos a su obra cabe mencionar Primer Premio en el Concurso de cuentos de El Nacional (1968), Premio Municipal de Prosa (1972) y Premio Nacional de Literatura (1975).

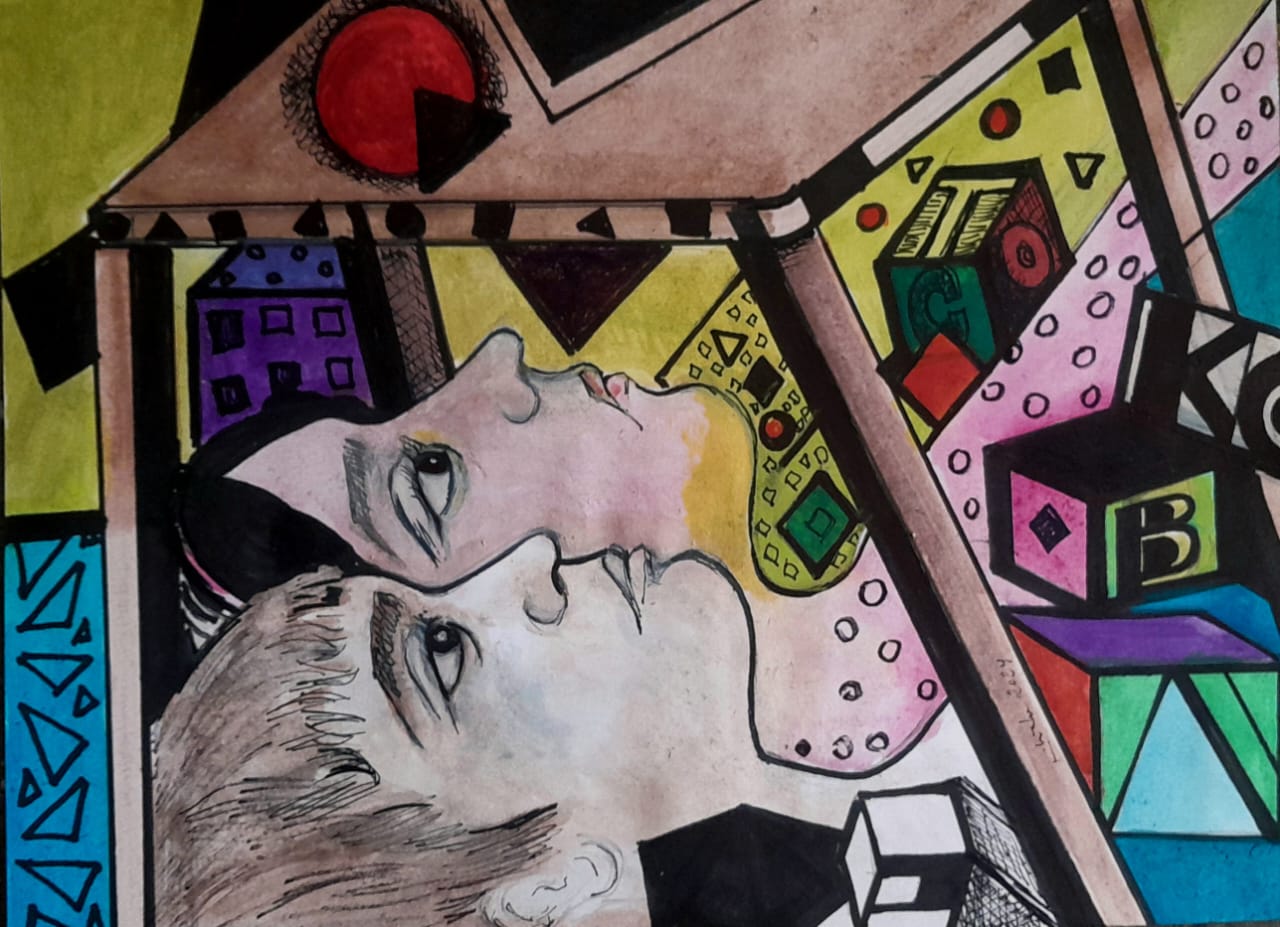

ILUSTRACIÓN: MAIGUALIDA ESPINOZA COTTY