19/01/24. Lo que está pasando en Ecuador parece ficción. Desde muchachitos que asaltan un canal de televisión en vivo, con armas de guerra norteamericanas de alta potencia más grandes que ellos, hasta kamikazes nocturnos que por evidente impericia, revientan con todo y granadas a la entrada de los comercios que pretenden hacer estallar como reprimenda por el retraso de sus dueños en el pago de extorsiones.

La gran mediática dice que es el narcotráfico empoderado al peor estilo de las más cruentas prácticas del cartel de Medellín o Sinaloa. Además, tenemos acceso casi instantáneo a un despliegue de todo tipo de imágenes, algunas en pleno desarrollo, mientras los políticos prometen, ofrecen y discursean bajo el viejo esquema de la demagogia que ofrece acabar con el mal según las fórmulas mágicas que siempre vienen aderezadas con mayor represión. Para nada, o muy poco, se sabe de un esfuerzo definitivo contra la corrupción y el estado de cosas (fundamentalmente económicas) que llevan a una sociedad a su envilecimiento.

La historia que ha vivido ese pequeño país bolivariano, una tierra que nos acompaña en la emoción desde el triunfo heroico del mariscal Sucre en Pichincha en 1822, forma parte de los bucles temporales que nos hacen reincidir en un estado de cosas siempre al borde del abismo, como un sino que parece intrínseco a la condición latinoamericana, vedada para la comprensión objetiva según los manuales clásicos que quieren explicar nuestra “realidad” a partir de los estándares de la racionalidad cartesiana, europea en pasta.

Pero, he ahí que la literatura nos sostiene a la orilla del precipicio y esos contextos sociopolíticos que nos parecen inexplicables, encuentran en los entresijos de la fábula un atisbo de razón, así sea fundada en la metáfora. La guerra de los mil días, en Cien años de soledad, es también una manera de entender que las razones de nuestros desencuentros podrían responder a la necesidad de reanimar permanentemente el mito heroico implícito en el desamor y la soledad del poder, una erótica que nos lleva a martirizarnos en la búsqueda de ambos estados anímicos.

El coronel liberal Aureliano Buendía, presente en Cien años de soledad y en Crónica de una muerte anunciada, protagonizó treinta y dos levantamientos contra el gobierno conservador y fracasó en todos. Su historia no es otra que la de los miles de acontecimientos políticos que América Latina ha protagonizado de norte a sur, de este a oeste, para terminar malograda en todas, sin un claro y definitivo vencedor.

Nunca, en todos estos siglos de combate-pacificación-combate, se ha intentado otra explicación que no fuera la del análisis eurocéntrico, que descarta, de entrada, la trama de un imaginario que muy probablemente se nutre de la alquimia, el presagio, las alegorías, el delirio, la superstición y la desmesura.

Sugestionada por el yugo de la imposición y el fraude de toda clase de fuerzas concretas que llegan a su paroxismo con la violencia, Latinoamérica insiste en su reinvención constante, bajo el mando de las fuerzas telúricas del fuego y la sangre, persuadida por la “obligatoriedad” de saltar de un estado primitivo al Renacimiento, sin dejarnos atravesar nuestra propia Edad Media, como le sugirió Bolívar a un visitante extranjero que se escandalizaba de nuestro caos tropical.

El Gabo, al responderle a su entrañable amigo Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la guayaba, sobre la necesidad de encaminar al continente hacia una tercera alternativa política, más allá del dilemático vaivén socialismo-capitalismo, fue lapidario: “Mi convicción es que tenemos que inventar soluciones nuestras, en las cuales se aprovechen hasta donde sea posible las que otros continentes han logrado a través de una historia larga y accidentada, pero sin tratar de copiarlas de un modo mecánico, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Al final, sin remedio, esa será una forma propia de socialismo”.

POR MARLON ZAMBRANO • @zar_lon

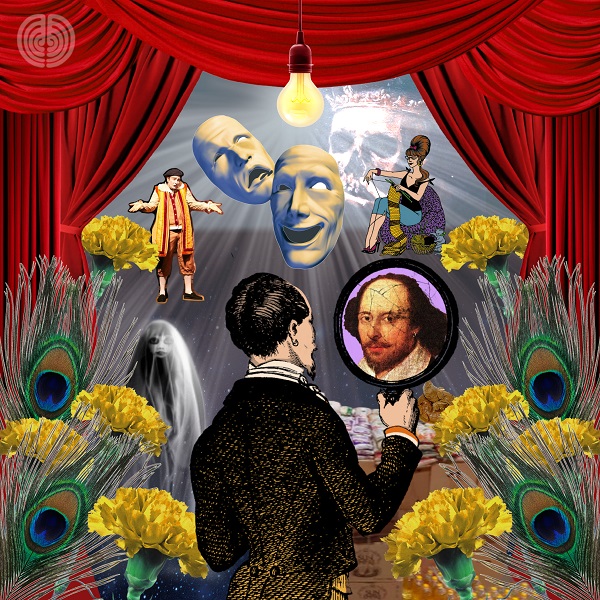

ILUSTRACIÓN JADE MACEDO • @jadegeas