En conmemoración del natalicio de Simone de Beauvoir

13/01/23. Lunes 13 de setiembre. Las Salinas.

Extraordinario decorado el de este bosquejo de ciudad abandonada en los confines de un pueblo y al margen de los siglos. Bordeé la mitad del hemiciclo, subí por las escalinatas del pabellón central: contemplé largo rato la sobria majestad de estas construcciones edificadas con fines utilitarios y que nunca sirvieron para nada. Son sólidas, son reales: sin embargo, su abandono las transforma en un simulacro fantástico: uno se pregunta de qué. La hierba tibia, bajo el cielo de otoño, y el olor de las hojas muertas me aseguraban que no había abandonado este mundo, pero había retrocedido doscientos años atrás. Fui a buscar unas cosas en el auto; extendí una manta, almohadones, puse la radio a transistores, y fumé mientras escuchaba Mozart. Detrás de dos o tres ventanas polvorientas adivino presencias: sin duda son oficinas. Un camión se detuvo ante uno de los portones, unos hombres abrieron, cargaron bolsas en la parte trasera del vehículo. Ninguna otra cosa ha alterado el silencio de esta siesta: ni un visitante. El concierto terminado, me puse a leer. Doble sensación de extrañamiento: me iba muy lejos, a orillas de un río desconocido; alzaba la vista y volvía a encontrarme en medio de estas piedras, lejos de mi vida.

Porque lo más sorprendente es mi presencia aquí, la alegría de esta presencia. La soledad de este regreso a París me atemorizaba. Hasta ahora, a falta de Maurice, las niñas me acompañaban en todos mis viajes. Creí que iba a echar de menos los entusiasmos de Colette, las exigencias de Lucienne. Y resulta que me es devuelta una calidad de alegría olvidada. Mi libertad me rejuvenece veinte años.

A tal punto que, cerrado el libro, me puse a escribir para mí misma, como a los veinte años. Nunca dejo a Maurice sin apenarme. El congreso dura solamente una semana y, sin embargo, mientras íbamos en auto desde Mougins hasta el aeródromo de Niza, tenía la garganta anudada. Él también estaba emocionado. Cuando el altoparlante llamó a los pasajeros para Roma, me abrazó fuertemente: "No te mates con el auto. —No te mates en el avión." Antes de desaparecer, volvió una vez más la cabeza hacia mí: en sus ojos había una ansiedad que me ganó. El despegue me pareció dramático. Los cuatrimotores alzan vuelo lentamente, en un largo hasta la vista. El jet se arrancó del suelo con la brutalidad de un adiós.

Pero pronto empecé a alegrarme. No, la ausencia de mis hijas no me entristecía: al contrario. Podía conducir tan rápidamente, tan lentamente como quería, ir adonde deseaba, detenerme cuando me daba la gana. Decidí pasar la semana vagabundeando. Me levanto con la luz. El auto me espera en la calle, en el patio, como un animal fiel; está húmedo de rocío; le seco los ojos y atravieso alegremente el día que comienza a solearse. A mi lado está el bolso blanco con los mapas Michelin, la Guía Azul, libros, un cárdigan, cigarrillos: es un compañero discreto. Nadie se impacienta cuando pregunto a la patrona de la hostería su receta del pollo con cangrejos.

Está por caer la noche, pero todavía está tibio. Es uno de esos instantes conmovedores en que la tierra está tan de acuerdo con los hombres que parece imposible que todos no sean felices.

Martes 14 de setiembre

Una de las cosas que encantaban a Maurice es la intensidad de lo que él llamaba mi "atención a la vida". Durante esta breve intimidad conmigo misma se ha reanimado. Ahora que Colette está casada, Lucienne en Norteamérica, tendré tiempo para cultivarla. "Vas a aburrirte. Deberías conseguir un empleo", me dijo Maurice en Mougins.

Insistió. Pero, por el momento, en todo caso, no tengo ganas. Quiero vivir por fin un poco para mí. Y aprovechar con Maurice esta soledad de dos de la cual tanto tiempo estuvimos privados. Tengo un montón de proyectos en la cabeza.

Viernes 17 de setiembre

El martes llamé por teléfono a Colette: estaba con gripe. Protestó cuando le dije que volvía enseguida a París, Jean-Pierre la cuida muy bien. Pero yo estaba inquieta, regresé ese mismo día. La encontré en cama, muy enflaquecida; tiene fiebre todas las noches. Ya en agosto, cuando la acompañé a la montaña, su salud me inquietaba. No veo la hora de que Maurice la examine y me gustaría que consultara a Talbot.

Aquí estoy, con otra protegida a mi cuidado. Cuando dejé a Colette, el miércoles después de cenar, el tiempo estaba tan agradable que fui en auto hasta el Quartier Latin; me senté en las mesas de la vereda, fumé un cigarrillo. En la mesa de al lado estaba una chiquitina que devoraba con los ojos mi paquete de Chesterfield; me pidió un cigarrillo. Le hablé; eludió mis preguntas y se levantó para irse; alrededor de quince años, ni estudiante ni prostituta, me intrigaba; le propuse llevarla a su casa en auto. Se negó, vaciló, y terminó por confesar que no sabía adónde ir a dormir. Por la mañana se había escapado del Centro en el cual la había alojado la Asistencia Pública. La tuve en casa dos días. Su madre, más o menos retardada, su abuelo, que la detesta, han renunciado a sus derechos sobre ella. El juez que se ocupa de su caso le ha prometido enviarla a un Hogar adonde le enseñarán un oficio. Mientras tanto, vive "provisoriamente" desde hace seis meses en esa casa de la cual no sale nunca –salvo el domingo para ir a misa, si quiere– y donde no le dan ninguna tarea para hacer. Están allí unas cuarenta adolescentes, materialmente bien cuidadas, pero languidecen de aburrimiento, de desgano, de desesperación. Por la noche se le da a cada una un somnífero. Se las arreglan para no tomarlo y guardarlo. Y un buen día se tragan de golpe toda la reserva. "Una fuga, una tentativa de suicidio: es lo que hace falta para que el juez se acuerde de una", me dijo Marguerite. Las fugas son fáciles, frecuentes, y si no duran mucho tiempo no acarrean consecuencias.

Le juré que removería cielo y tierra para conseguir que la transfieran a un Hogar y se dejó convencer para regresar al Centro. Yo hervía de cólera cuando la vi franquear la puerta, cabizbaja y arrastrando los pies. Es una hermosa jovencita, nada tonta, muy gentil, y que no pide otra cosa que poder trabajar: le están masacrando su juventud; a ella y a millares de otras. Mañana hablaré por teléfono al juez Barron.

¡Qué duro es París! Aún en estos pegajosos días de otoño, esa dureza me oprime. Esta noche me siento vagamente deprimida. Hice planes para transformar la pieza de las chicas en un living más íntimo que el escritorio de Maurice y la sala de espera. Y me doy cuenta de que Lucienne ya no vivirá nunca más aquí. La casa estará tranquila, pero muy vacía. Me atormento sobre todo por Colette. Felizmente, Maurice regresa mañana.

Miércoles 22 de setiembre

Esta es una de las razones –la principal– por las cuales no tengo ninguna gana de atarme a una tarea: difícilmente soportaría no estar totalmente a disposición de quienes me necesitan. Paso casi todo el día a la cabecera de la cama de Colette. Su fiebre no baja. “No es grave", dice Maurice. Pero Talbot pide que le hagan análisis. Ideas aterradoras me pasan por la cabeza.

El juez Barron me recibió esta mañana. Muy cordial. El caso de Marguerite Drin le parece lamentable: y hay millares parecidos. El drama es que no existe ningún lugar para alojar a estas niñas, no hay personal capaz de ocuparse de ellas adecuadamente. El gobierno no hace nada. Entonces, los esfuerzos de los jueces, de las asistentes sociales se estrellan contra una pared. El Centro donde se encuentra Marguerite no es más que un lugar de tránsito; al cabo de tres o cuatro días, hubieran debido mandarla a otra parte. ¿Pero a dónde? No hay nada.

Las niñas se quedan allí, donde no se ha previsto nada para ocuparlas en algo ni para distraerlas. Así y todo, tratará de encontrar un lugar, en algún sitio, para Marguerite. Y va a recomendar a las asistentes del Centro que me autoricen a verla. Los parientes no han firmado el papel que los privaría definitivamente de sus derechos pero no se trata de que nuevamente se hagan cargo de la niña; ellos no lo desean y también para ella sería la peor solución.

Salí de Tribunales irritada contra la incuria del sistema. El número de delincuentes jóvenes aumenta; y no se encara otra medida que redoblar la severidad.

Como me encontraba ante la puerta de la Sainte-Chapelle, entré, subí por la escalera de caracol. Había turistas extranjeros y una pareja que contemplaba los vitrales, tomada de la mano. En lo que a mí respecta, no miré muy bien. Nuevamente pensaba en Colette y me inquietaba.

Y me inquieto. Imposible leer. La única cosa que podría aliviarme sería conversar con Maurice: no estará aquí antes de la medianoche. Desde su regreso de Roma pasa las veladas en el laboratorio con Talbot o Couturier. Dice que se están acercando al objetivo. Puedo comprender que lo sacrifique todo a sus investigaciones. Pero es la primera vez en la vida que tengo una gran preocupación sin que él la comparta.

Sábado 25 de setiembre

La ventana estaba a oscuras. Me lo esperaba. Antes –¿antes de qué?–, cuando por excepción yo salía sin Maurice, al volver había siempre un rayo de luz entre las cortinas rojas. Yo subía los dos pisos corriendo, tocaba el timbre, demasiado impaciente como para buscar mi llave. Subí sin correr, metí la llave en la cerradura. ¡Qué vacío estaba el departamento! ¡Qué vacío está! Evidentemente, puesto que no hay nadie adentro. Pero no, de costumbre, cuando regreso a casa reencuentro a Maurice, aún en su ausencia. Esta noche las puertas se abren ante habitaciones desiertas. Las once. Mañana se sabrán los resultados de los análisis y tengo miedo. Tengo miedo, y Maurice no está aquí. Ya lo sé. Es preciso que sus investigaciones lleguen a su fin. Así y todo, estoy enojada con él. "¡Te necesito y no estás aquí!" Tengo ganas de escribir estas palabras sobre un papel que dejaría a la vista en el vestíbulo, antes de irme a acostar.

... Regué las plantas; empecé a arreglar la biblioteca y me detuve. Me sorprendió su indiferencia cuando le hablé de instalar este living. Tengo que confesarme la verdad; siempre deseé la verdad, si la obtuve es porque la quería. ¡Pues bien! Maurice ha cambiado. Se ha dejado devorar por su profesión. Ya no lee. Ya no escucha música. (Me gustaba tanto nuestro silencio y su rostro atento cuando escuchábamos Monteverdi o Charlie Parker). Ya no nos paseamos juntos por París y los alrededores. Ya casi no tenemos verdaderas conversaciones. Empieza a parecerse a sus colegas que no son más que máquinas de hacer carrera y ganar dinero. Soy injusta. El dinero, el éxito social, se mata de risa de eso. Pero desde que, en cuenta de mi opinión, hace diez años decidió especializarse, poco a poco –y eso es precisamente lo que yo temía– se ha empobrecido. Incluso en Mougins, este año, me pareció lejano: ávido por reencontrar la clínica y el laboratorio; distraído y hasta moroso. ¡Vamos!, mejor decirme a mí misma la verdad hasta el fin. En el aeródomo de Niza sentía el corazón oprimido a causa de esas opacas vacaciones que dejábamos detrás. Y si en las salinas abandonadas conocí una felicidad tan intensa fue porque Maurice, a cientos de kilómetros, volvía a serme cercano. (Curiosa cosa, un diario: lo que uno calla es más importante que lo que anota). Se diría que su vida privada ya no le concierne. La primavera pasada, ¡con qué facilidad renunció a nuestro viaje por Alsacia! Sin embargo, mi decepción lo afligió. Le dije alegremente: "¡La curación de la leucemia bien merece algunos sacrificios!" Pero, antes, para Maurice la medicina significaba personas de carne y hueso que había que aliviar. (Estaba tan decepcionada, tan desamparada durante mi permanencia en Cochin, por la fría benevolencia de los jefes de sala, por la indiferencia de los estudiantes: y en los hermosos ojos melancólicos de ese externo encontré una angustia, una rabia semejante a las mías. Creo que lo amé desde ese instante). Tengo miedo de que ahora para él sus enfermos no sean sino casos. Saber le interesa más que curar. Y hasta en sus relaciones con quienes lo rodean se vuelve abstracto, él, que era tan vivaz, tan alegre, tan joven a los cuarenta y cinco años como cuando lo encontré... Sí, algo ha cambiado puesto que escribo acerca de él, de mí, a sus espaldas. Si él lo hubiera hecho, me sentiría traicionada. Éramos, el uno para el otro, una absoluta transparencia.

Aún lo somos; mi cólera nos separa: le será fácil desarmarla. Necesitaré un poco de paciencia: después de los períodos de agotamiento viene la bonanza. El año pasado también trabajaba frecuentemente por las noches. Sí, pero yo tenía a Lucienne. Y, sobre todo, nada me atormentaba. Bien sabe él que en este momento no puedo leer ni escuchar discos, porque tengo miedo. No dejaré ninguna nota en el vestíbulo, pero hablaré con él. Al cabo de veinte –veintidós– años de casamiento, uno concede demasiado al silencio: es peligroso. Pienso que me he ocupado demasiado de las chicas todos estos últimos años: Colette era tan apegada y Lucienne tan difícil. Yo no estaba tan disponible como Maurice podía desearlo. Hubiera debido hacérmelo notar en lugar de lanzarse a trabajos que ahora lo alejan de mí. Tenemos que explicarnos.

Medianoche. Tengo tanta prisa por verlo, por ahogar esta cólera que todavía protesta dentro de mí, que dejo los ojos clavados en el reloj de péndulo. La aguja no avanza: me exaspero. La imagen de Maurice se deshace; ¿qué sentido tiene luchar contra la enfermedad y el sufrimiento si uno trata a su propia mujer con tanta despreocupación? Eso es indiferencia. Dureza. Es inútil rabiar. Basta. Si los análisis de Colette son desfavorables, mañana voy a necesitar de toda mi sangre fría. Entonces debo tratar de dormir.

Domingo 26 de setiembre. Así que ocurrió. Me ocurrió.

Lunes 27 de setiembre.

¡Pues sí! Me sucedió. Es normal. Debo persuadirme de eso y controlar esta cólera que me ha sacudido durante todo el día de ayer. Maurice me mintió, sí; eso también es normal. Hubiera podido continuar en lugar de hablarme. Aunque tardía, debo agradecerle su franqueza.

El sábado terminé por dormirme: de vez en cuando, tendía la mano hacia la cama gemela; la sábana estaba lisa. (Me gusta dormirme antes que él, mientras trabaja en su escritorio. A través del sueño, oigo correr el agua, huelo un ligero olor a agua de colonia, tiendo la mano, su cuerpo abulta bajo las sábanas y naufrago en la beatitud). La puerta de entrada sonó ruidosamente. Grité: "¡Maurice!" Eran las tres de la mañana. No habían trabajado hasta las tres, habían bebido y charlado. Me erguí en la cama:

—¿A qué hora vuelves? ¿Qué hora es?

Se sentó en un sillón. Tenía un vaso con whisky en la mano.

—Son las tres, ya sé. Colette está enferma, yo me muero de inquietud, y tú regresas a las tres. No trabajaron hasta las tres.

—¿Colette empeoró?

—No mejora. ¡No te importa! Evidentemente, cuando uno se ha hecho cargo de la salud de toda la humanidad, una hija enferma no pesa mucho.

—No seas hostil.

Me miraba con una gravedad algo triste, y me derretí como me derrito siempre que él me envuelve en esa luz sombría y cálida. Pregunté con dulzura:

—Dime por qué vuelves tan tarde. No contestó nada.

—¿Estuvieron bebiendo? ¿Jugando al póquer? ¿Salieron? ¿Te olvidaste de la hora?

Continuaba callado, con una especie de insistencia, haciendo girar el vaso entre sus dedos. Lancé al azar palabras absurdas para hacerlo salir de las casillas y arrancarle una explicación:

—¿Qué sucede? ¿Hay una mujer en tu vida? Sin dejar de mirarme, dijo:

—Sí, Monique, hay una mujer en mi vida.

Extracto de la novela La mujer rota, 1967.

La autora

Simone de Beauvoir

(París 1908- 1986)

Destacada filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa. Entre su extensa obra destacan libros de ensayos, novelas y biografías. Siempre abogó por los temas políticos y sociales, enmarcada en la corriente filosófica del existencialismo. Sus obras más destacadas son La Invitada (1943), Todos los hombres son mortales (1946), El segundo sexo (1949), La mujer rota (1967), La larga marcha. Ensayo sobre China (1957).

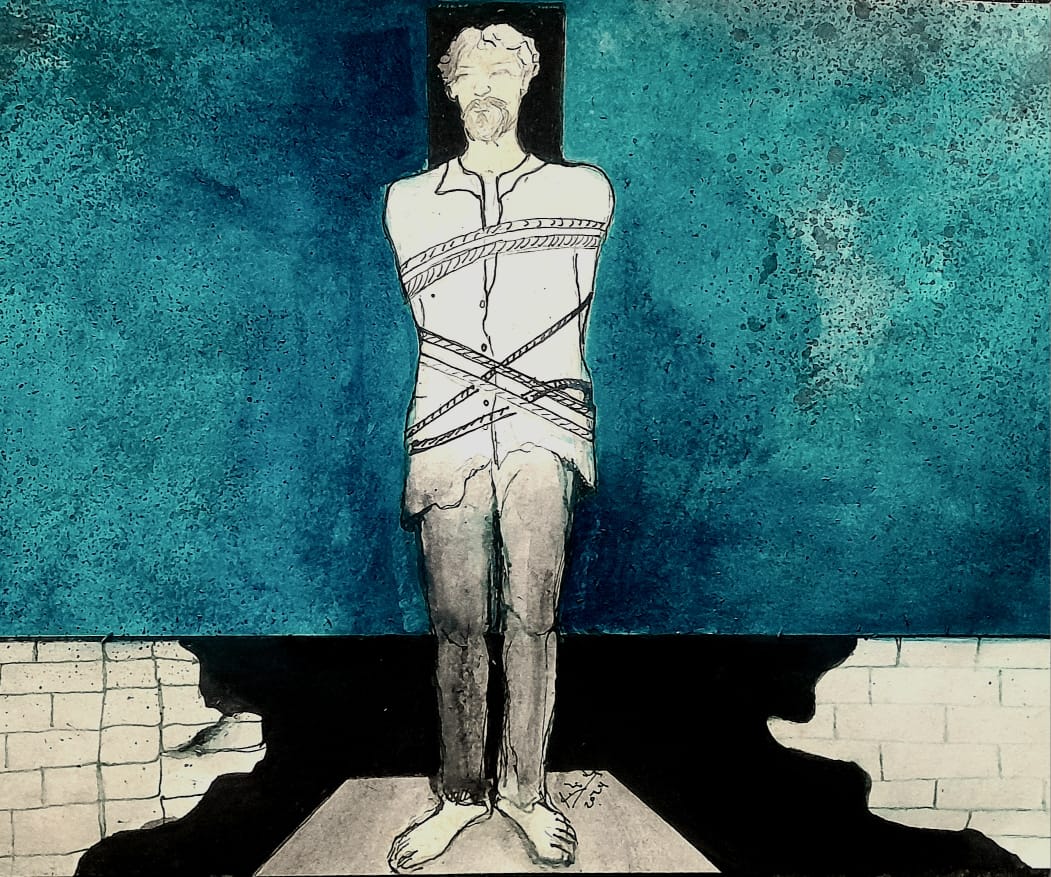

ILUSTRACIÓN: CLEMENTINA CORTÉS