En la playa interminable y desierta que va desde la Barra del Tortuguero a la del Colorado, encontramos la cruz de madera tosca, pintada de negro en alguna ocasión, ya desteñida casi toda. A lo largo de los brazos, un nombre, y tal vez la primera letra del apellido dentro de poco completamente ilegible, Estefanía R. Quizá Rojas, quizá Ramírez o Ramos.

Muchas millas se habían recorrido sin encontrar nada que rompiera la monotonía del paisaje; mar y cielo a la derecha; la arena de la playa al frente y a la izquierda la vegetación de icacos, almendros y cocoteros. Caía la tarde dentro de aquella soledad inmensa. De pronto, la cruz negruzca enclavada en la arena, los brazos tendidos frente a la inmensidad azul. El mar la había llevado hasta allí.

Estefanía R...

¿Cómo habría sido la mujer que llevó ese nombre?

Y una fila de siluetas femeninas como las que uno encuentra por esas playas o en las fincas de banano comenzó a desfilar por la imaginación, figuras pálidas, marchitas, tostadas por el sol, las fiebres y la sensualidad del hombre, amorales e inocentes como los animales.

Hay una que se destaca cobre el friso doliente, ¿se llamaría Estefanía? El nombre se ha borrado de la memoria. Un triángulo oscuro el rostro entre el alboroto del cabello negro; la esclerótica y los dientes muy blancos, los pies desnudos, fuertes y sarmentosos, los brazos muy largos.

¿Cómo llego a las fincas de bananos de las vegas del Reventazón y del Parismina? La vida la trajo rodando desde el Guanacaste. Creo que, en Santa Cruz, el juez que más tarde llegó a ser un honorable magistrado de la Corte de Justicia, le hizo un chiquillo cuando ella apenas entraba en la adolescencia. Por supuesto que después el estimable caballero ni se acordaba de la insignificante aventura. Ella dejó al hijo en la primera casa propicia y comenzó a rodar. Luego otro, ella ni recordaba bien el nombre, la dejó embarazada y siguió rodando, rodando. Nació una niña. Era como esos pedazos de palo que van en la corriente de los ríos. La vida la depositó con todo y chiquilla en una finca de bananos de la región del Atlántico. Y así siguió de finca en finca, hoy con uno, mañana con otro, si hasta con un chino dueño de un comisariato tuvo que ver la pobre, y la chiquilla siempre pegada de ella como un hongo de una rama desgajada.

En una ocasión se metió a vivir con un hondureño y se fue con él a una finca en donde solo admitían hombres solos. La muchacha era la única mujer que allí había. Una noche se convinieron los peones y asaltaron la casa del hondureño para quitarle la mujer. Lo apuñalearon e hicieron lo que gana les dio con ella. No se sabe cómo no salieron de la chiquita que entonces tendría unos tres años. En la finca en donde la conocí de cocinera era fiel al hijo del dueño como un perro. El mozo era bello y amable y por él se habría dejado ella matar.

Venía el muchacho cada mes a la hacienda a inspeccionar el estado de los cultivos y a la muchacha estas visitas la hacían tan dichosa como a una santa las de un ángel que bajara de los cielos. Por él aguantaba que el administrador de la finca en sus borracheras la pateara lo mismo que a su hija y a su perrillo; y por él, no permitía que se perdiera un cinco en el comisariato, ni que se extraviara un huevo, no se llevaran un palo de leña.

Entretanto en la ciudad, las ganancias de la finca servían para que el padre y el hijo fueran socios del Club Unión, para que la señora que tenía juanetes y callos no se bajara de su automóvil y para que la hija se vistiera muy chic y fuera cada año a Europa y a los Estados Unidos y trajera unos vestidos y una ropa interior que dejaban envidia en el corazón de sus mejores amigas.

Varios años sirvió allí, pero cuando se puso muy mal del paludismo, nadie hizo nada por ella. Tuvo que coger a su hija y sus chuiquitas y venirse para el Hospital San Juan de Dios. Quién sabe cómo haría con la muchachita... porque no creo que en caritativo establecimiento la admitieran con todo y criatura. Y el buenmozo hijo del dueño de la finca ni siquiera se acordó en la ciudad de la pobre sirvienta enferma. En cuanto a la señora de los juanetes y su distinguida hija ignoraban hasta la existencia de aquella mujer que se desvelaba porque en la finca no se les perdiera ni un huevo, ni un cinco, desvelos que contribuían humildemente a pagar el automóvil, los viajes al extranjero y la fina ropa interior de la señorita.

La vi la última vez a su regreso del hospital, en uno de los trenes de los ramales que salen de Siquirres, en un carro lleno de negros que reían a carcajadas de negras vestidas de colorines que chillaban como loras nicaragüenses de voz suave. Siempre la niña pegada de ella, marchita ya como una persona vieja, y tan seria, que uno se preguntaba si la risa nunca habría jugado sobre sus labios. Daba congoja ver esta chiquilla cuyos ojos eran duros como guijarros y con una boca seca que hacía pensar en la tierra en donde nunca ha llovido. La madre venía vestida de celeste y la hija de amarillo, unas telas brillantes. ¿Por qué se habrían puesto estos trajes vistosos? Entre ellos la tristeza de su vida adquiría doliente ridiculez.

¿Quién hubiera dicho que esa mujer apenas si habría cumplido los veinticinco años? Estaba tan flaca que parecía se estaba chupando los carrillos; en la piel de un negro verdoso, la esclerótica brillaba con un amarillento siniestro y en los pómulos, en las clavículas y en los codos, ya los huesos rompían el pellejo. Al hablar hacía una mueca que dejaba al descubierto las encías descoloridas de las cuales la debilidad había ido arrancando aquellos sus dientes tan blancos y tan bonitos con la misma indiferencia con que una mano deshoja una margarita.

Al llegar al término descendió penosamente apoyada en su hija y se confundió entre el grupo de gente que esperaba la llegada del tren. De allí se fue a buscar acomodo con otros pasajeros en unos de los carros-plataformas tirados por mulas que corren sobre la red de línea que surcan las fincas, y sirven para el transporte de la fruta. ¿A qué lugar se dirigía? Se sentó con su hijita entre un montón de sacos y cajones. Se veía que tenía dificultad para respirar. No es extraño que estuviera tuberculosa.

El mulero hizo restallar el látigo y la mula comenzó a trotar arrastrando tras si el vehículo sobre los rieles. En el fondo del callejón por donde corría el tranvía temblaba la mancha viva formada por los trajes de la madre y de la hija, que se internaban de nuevo entre los bananales.

¿De qué humilde cementerio de estos caseríos de la Línea, la avenida de un río o las olas del mar arrancaron la humilde cruz?

Estefanía R...

Una de las tantas mujeres que han pasado por las fincas de banano.

Tras de nosotros quedó la cruz sembrada en la arena, los brazos abiertos hacia la inmensidad del mar sobre el cual comenzaba a caer el crepúsculo.

Tomado de Antología del cuento centroamericano, volumen 1, de Sergio Ramírex. Editorial Universitaria Centroamericana, 1973.

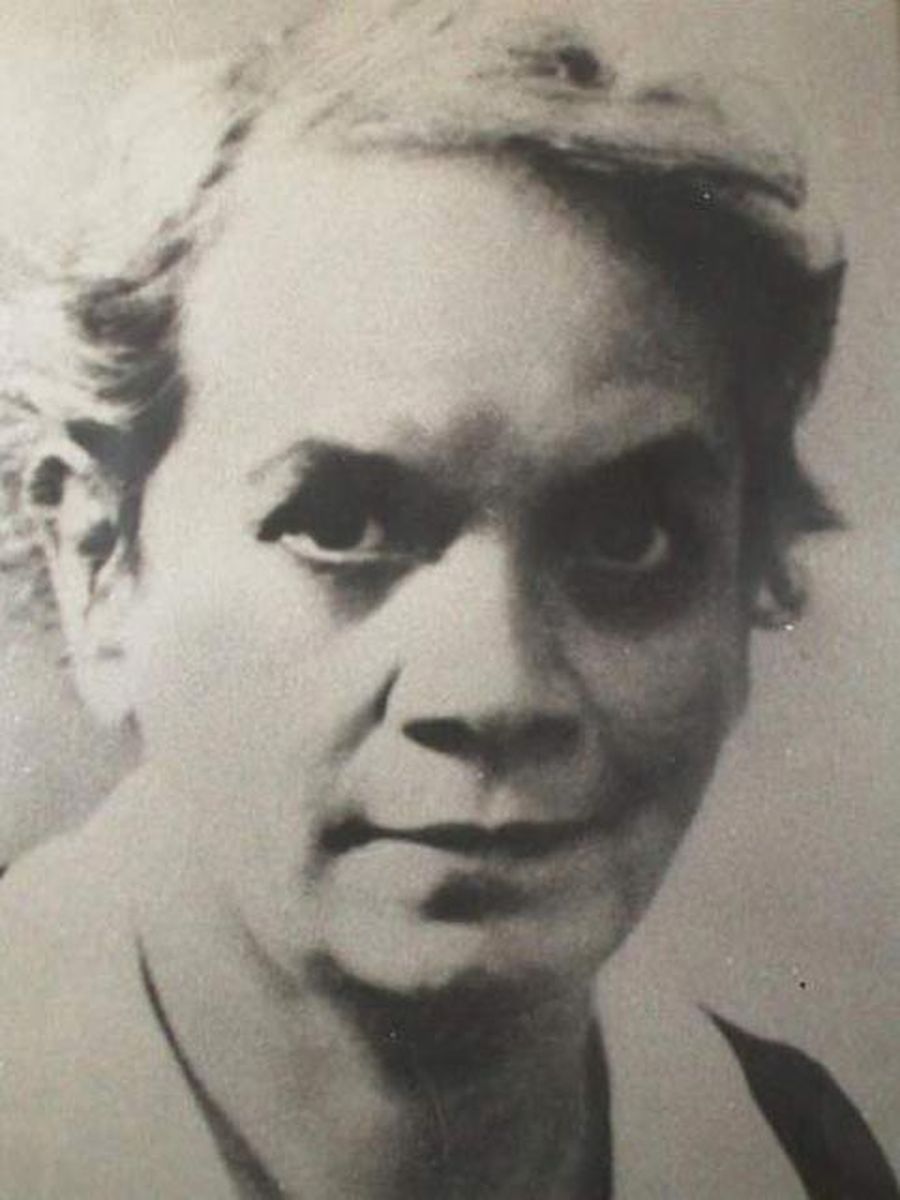

Autora

Carmen Lyra

(Costa Rica, 1887- México, 1949)

María Isabel Carvajal, su verdadero nombre, se educó como profesora normalista al no poder tomar los hábitos. Comenzó a escribir en diferentes periódicos locales de principios del siglo XX. Se consagró como escritora con la publicación de Cuentos de mi tía Panchita (1920), un libro para niños. Fue una gran pedagoga que llevó a su natal Costa Rica las teorías de Montessori, militó en el Partido Comunista y fue activista por los derechos de las mujeres. Entre sus publicaciones encontramos las novelas En una silla de ruedas (1917) y Las fantasías de Juan Silvestre (1916), numerosos relatos infantiles, además de ensayos y piezas de teatro. Murió en el exilio en México.