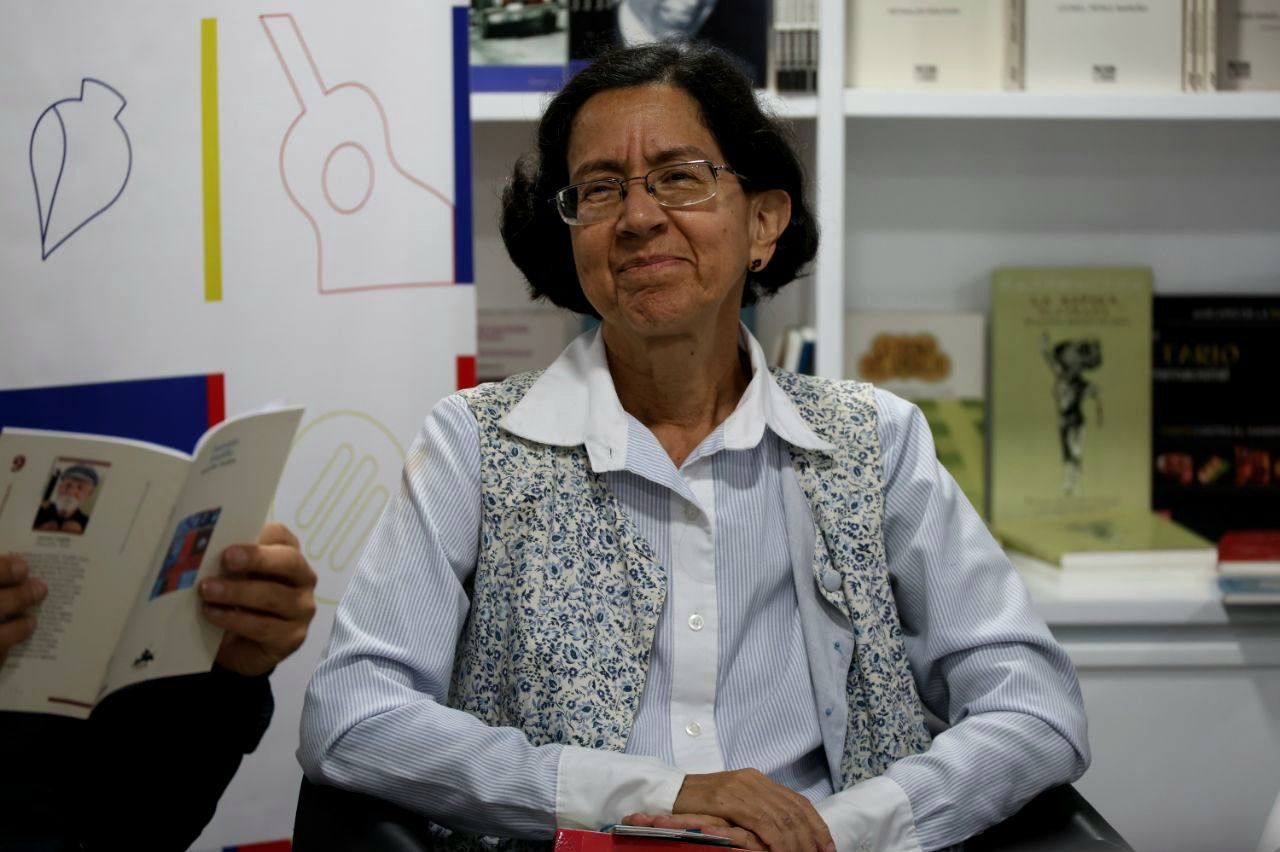

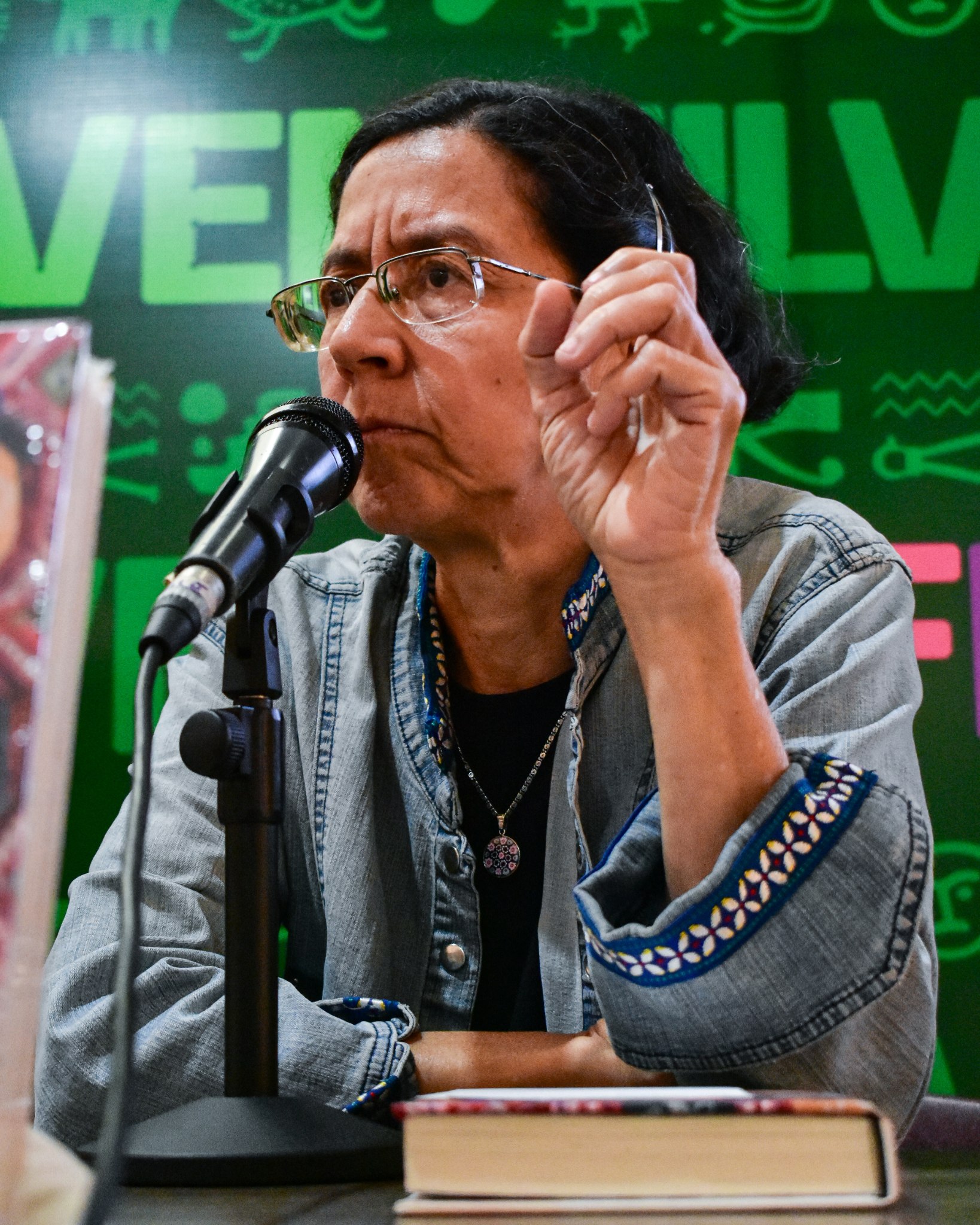

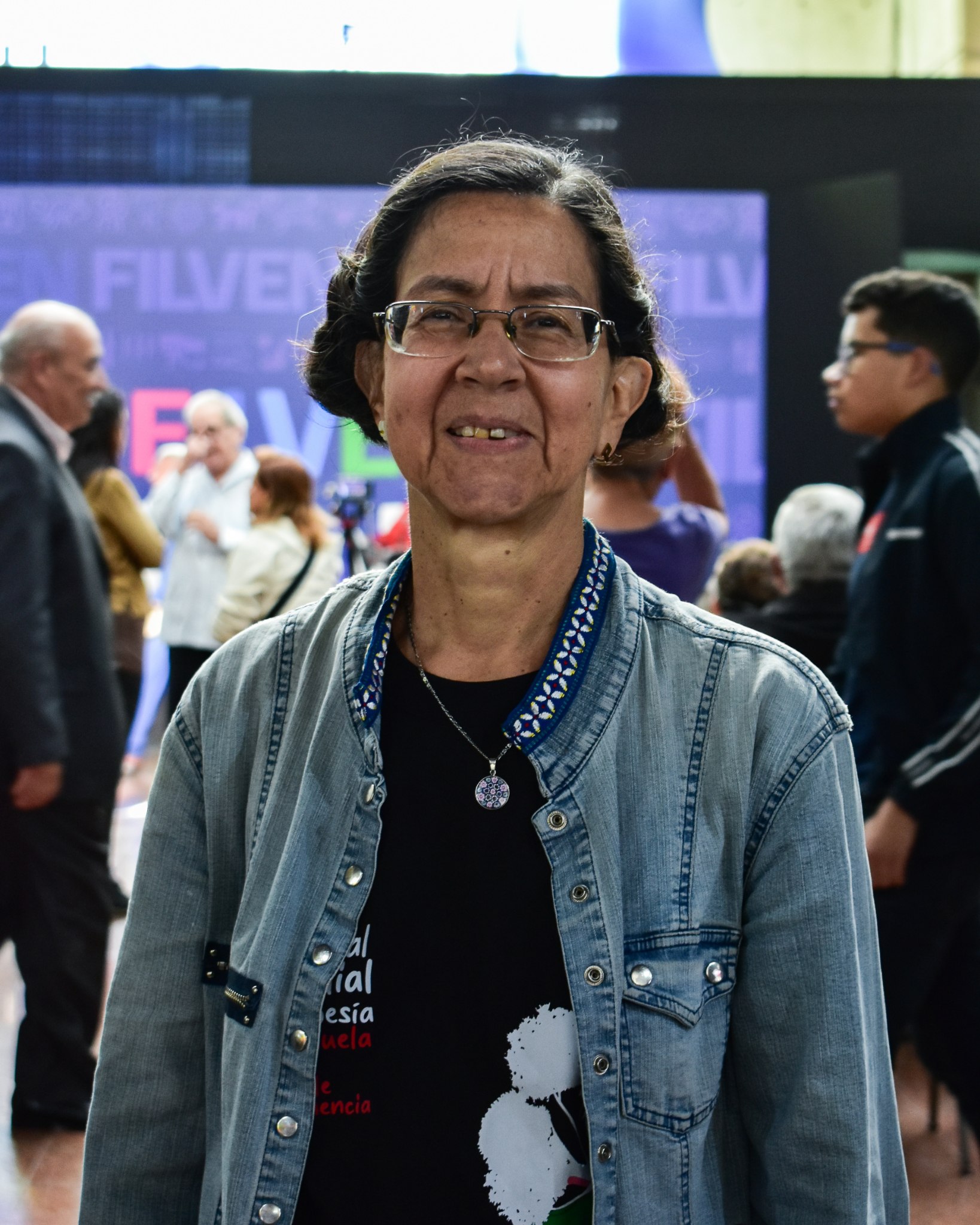

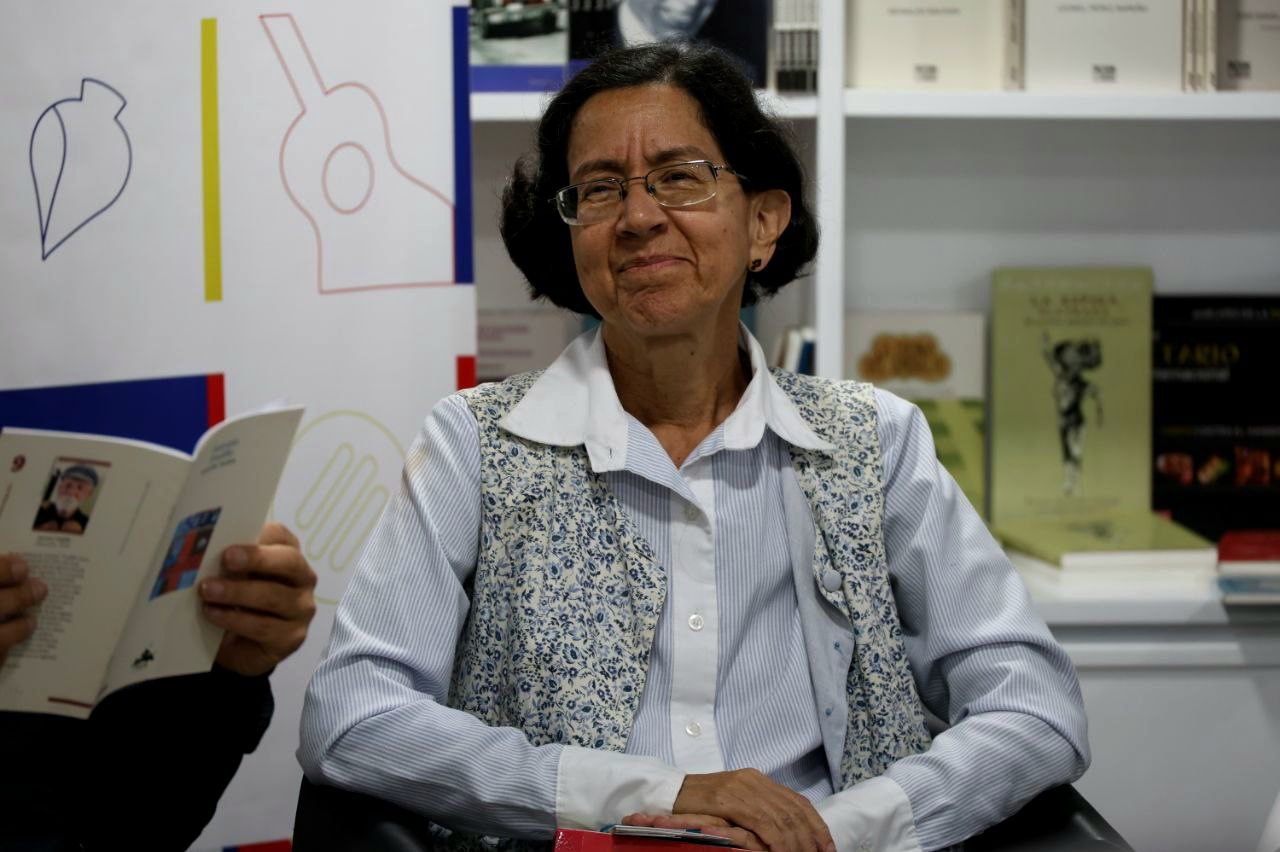

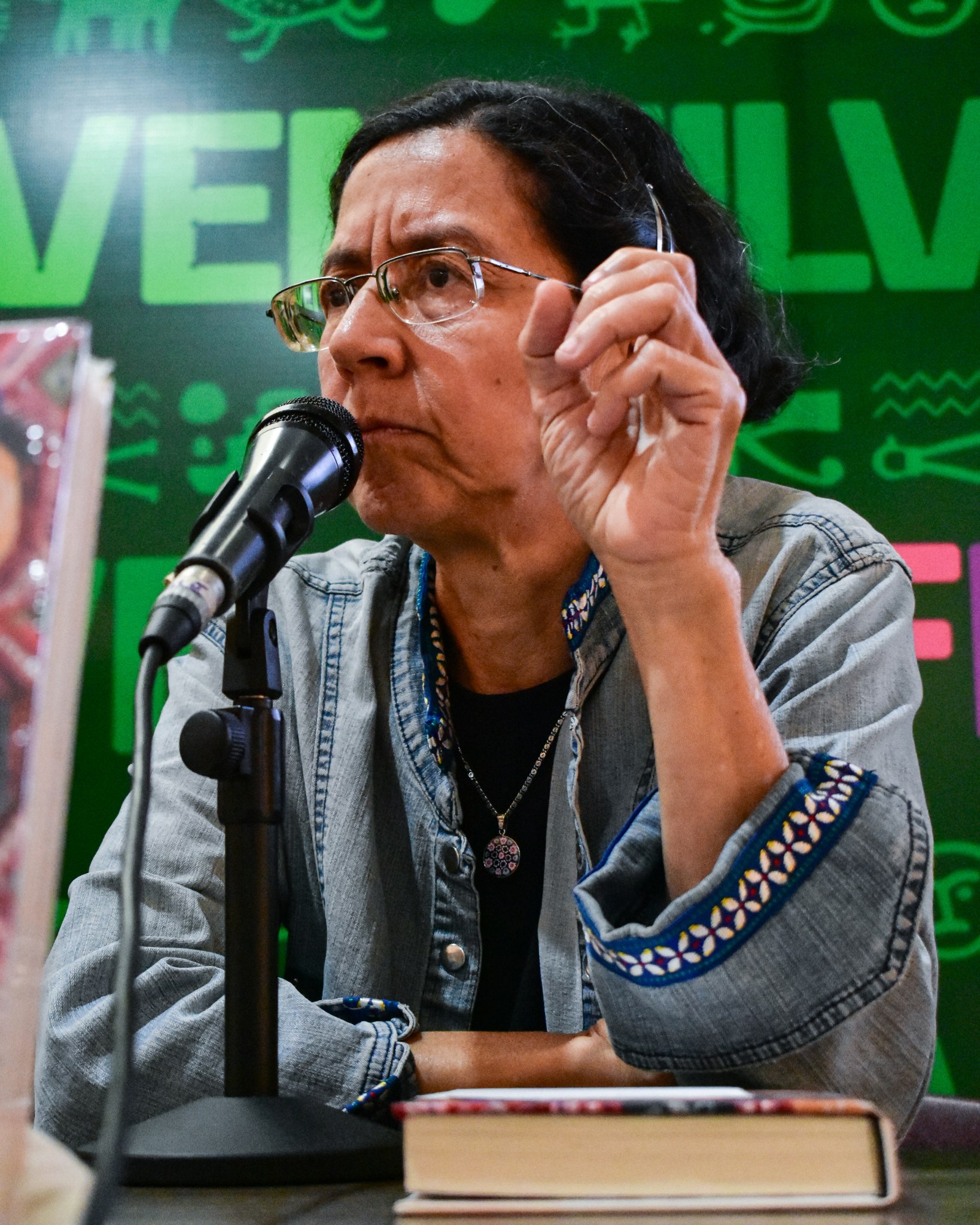

17/07/25. Maestra de la palabra, compañera de tertulias y recitales. Escucharla es conectarse con el mundo de grandes tradiciones, particularmente rusas. Hoy nos acercamos a ella para conocerla un poco más.

El texto poético tiene su propia música y el compositor parte de ese texto para hacer su musicalización, y da una lectura ya con otros elementos musicales... después venimos nosotros los intérpretes a hacer esa doble lectura del texto poético y la lectura que el compositor hizo del texto poético en la música.

Por favor, cuéntenos un poco de usted, de su familia, de su padre y su madre, ¿de qué manera influyeron en su determinación poético-musical?

Mis padres estimularon en nosotros la lectura, desde que éramos pequeños y siempre nos compraban libros. En mi casa siempre ha habido muchos libros, mis padres eran lectores, no de poesía, pero lectores, más bien de narrativa, entre otras cosas, pero lectores y además nos compraban siempre desde pequeños libros, cuentos.

Mi padre se llamaba Alonso Ojeda Olaechea y mi madre Gisela Falcón de Ojeda. Mi madre era una mujer muy musical, cuando era joven ella estudió un poco de piano en Barquisimeto con una profesora que en ese momento era ya muy famosa Doralisa de Medina, ella estudió, pero poco, tenía una voz muy linda y cantaba muy afinado, hasta el final de su vida cantó afinadísimo, y se sabía muchas canciones de memoria, era muy musical.

Y en la familia, un primo por la línea paterna es chelista, y había un ambiente de la música que se escuchaba en la familia, en ese momento, la época del Quinteto Contrapunto y cuando íbamos a casa de amigos ponían los discos del Quinteto Contrapunto. Recuerdo unos discos que mi papá trajo una vez, que le regalaron en su trabajo, eran unos discos de Alfredo Sadel cantando las canciones tradicionales venezolanas y uno del Trío Raúl Borges, un trío de guitarras en el que tocaban Antonio Ochoa, fue mi profesor de solfeo en segundo año, Flaminia de Sola y Antonio Lauro. Había otro disco que escuchábamos mucho que eran los valses venezolanos del siglo XIX interpretados por el gran pianista venezolano Evencio Castellanos, aparte de otro tipo de música como la centroeuropea, orquestal, y la música latinoamericana de la época, Víctor Jara, por su puesto, Alí Primera, la Nueva Trova Cubana, Quilapayún, Inti Illimani, lo escuchábamos cuando éramos niños, preadolescente y adolescentes.

Usted nos ha confesado que no sabría definir racionalmente la poesía, porque es un misterio, pero al mismo tiempo, “una manera de tratar de leer el mundo” una “necesidad de tratar de fijar algo para vincularse”[1], ¿cómo se da esa relación entre poesía y música?

El texto poético tiene su propia música y el compositor parte de ese texto para hacer su musicalización, y da una lectura ya con otros elementos musicales de registro, tonalidad, el tiempo, si es lento, si es rápido, la polifonía o el acompañamiento si es homofonía, los elementos propiamente musicales donde ubica el clímax del poema, cómo lo va a dar musicalmente, ese tipo de cosas, eso lo hace el compositor y después venimos nosotros los intérpretes a hacer esa doble lectura del texto poético y la lectura que el compositor hizo del texto poético en la música.

Y ahora, ¿cómo fue su formación académica: qué estudió aquí y luego en Moscú? ¿Por qué la Unión Soviética?, es decir, ¿por qué ir a formarse allá?

Yo comencé a estudiar música siendo niña, tenía ocho años, primero, como siempre, la teoría y el solfeo, en aquella época y después piano. En la Unión Soviética continué estudios de dirección coral porque en esa especialidad justamente se unen la música y la poesía de manera indivisible y por eso elegí esa especialidad.

Desde niña estoy familiarizada con las nociones de ritmo, tono, tonalidad, polifonía y probablemente eso esté allí también y yo no lo sé, eso lo dirán los lectores, son elementos que están integrados y no se produce de una manera intelectualizada, están allí y si hay algo, si hay un ritmo, si hay una musicalidad, pues probablemente sea esa vinculación con mi formación profesional como músico, primero acá en Caracas, yo fui discípula de Inocente Carreño, de Guiomar Narváez que fue mi maestra de piano por nueve años y de Humberto Sagredo Araya, musicólogo chileno que vivió aquí en nuestro país, y nos daba historia de la música, teoría contra punto, pero sobre todo de historia de la música.

Y después en el Conservatorio Tchaikovski de Moscú, estudié dirección coral y el coro del conservatorio estaba integrado sólo por directores de coro, y allí hacíamos catorce horas semanales de coro, eran cuatro ensayos semanales, y cantábamos música del renacimiento, del barroco, obras de Bach, de Mozart, del clasicismo, las obras a capela del romanticismo, las obras a capela del siglo XX, los compositores soviéticos, de otros compositores europeos, Poulenc, Britten…

Claro, cantábamos también música rusa, escenas de ópera de Mussorgsky, Rimski-Kórsakov, cantatas de Tchaikovski, obras del siglo XIX ruso, de Tanéyev un compositor de finales del siglo XIX principios del XX, Kalínnikov, contextos de Pushkin, contextos de autores del siglo XIX como Fet… mucha poesía en la música coral, mucha poesía, poesía hermosa de la lengua rusa y de otras lenguas también.

En el conservatorio Tchaikovski estudié dirección coral con Ludmila Yermakova, ¿por qué la Unión Soviética?, bueno porque en la Unión Soviética hay un alto nivel musical y porque el nivel de la educación musical es muy alto, muy alto, entonces había la oportunidad…

En casa mi familia recibía muchas publicaciones de la Unión Soviética, teníamos libros, cuentos, libros de ciencia al alcance de todos, había muchos, matemáticas para todos, física para todos, revistas, en aquella época La Mujer Soviética era una revista que llegaba aquí a mi casa, Unión Soviética era otra revista que llegaba aquí a mi casa.

Más tarde una que se llamaba Sputnik, el formato y todo era muy parecido a la de Selecciones, una revista de variedades, pero con otro enfoque, otro nivel.

También recibíamos cuentos, novelas en español, por supuesto. Entonces bueno, desde la infancia teníamos cuentos rusos y ese tipo de literatura. Mucha información y había la Casa de la Amistad, que creo se está retomando eso, la Casa de Rusia, tengo entendido, en aquel momento era la Casa de la Amistad de los Pueblos de la Unión Soviética con los Pueblos del Mundo, en este caso con Venezuela, allí daban clases de ruso, había clubes de ajedrez, había una sala donde proyectaban películas, entonces yo estudié ruso un poquito allí, antes de irme a estudiar en la Unión Soviética.

¿Cuándo regresa a Venezuela, y luego a qué se dedicará desde entonces?

Yo regresé a Venezuela en 1987. Viví en la Unión Soviética, en Moscú, desde 1979 hasta 1987, y regresé ese año. Desde entonces me dediqué a dirigir coros y a dar clases, sobre todo de lenguaje musical. Cuando llegué, dirigí Los Madrigalistas de Aragua, en Maracay, viajaba dos veces a la semana a Maracay. En aquel momento ellos me pidieron que montara un repertorio de música rusa, porque nunca habían cantado música rusa y montamos un repertorio de los siglos XIX y XX.

Después, he dirigido varios coros, trabajé varios años con el coro del Instituto de Estudios Musicales, ahora UNEARTE, y con ese coro, un coro de estudiantes, eran instrumentistas, entonces había que trabajar la voz e ir haciendo el instrumento poco a poco, y con ese coro también trabajamos mucha poesía, recuerdo en este momento, el montaje, por ejemplo, de una obra de Castelnuovo-Tedesco para guitarra y coro que se llama El Romancero Gitano con textos de García Lorca. Aunque él nombró la obra así, los poemas son del cante jondo de García Lorca.

Montamos también madrigales venezolanos, madrigales de Modesta Bor, contextos de poetas venezolanos como Andrés Eloy Blanco, por ejemplo, cantatas de Bach, unos villancicos bellísimos de un autor cubano del período colonial, Esteban Salas, música rusa también montamos, música religiosa rusa.

Mi otra actividad en la música ha sido dar clases de lenguaje musical, y análisis estructural de la música, de las formas, también comencé a traducir… En el año 89 se cumplía un centenario del nacimiento de Anna Ajmátova y su obra no era, hasta ese momento, hasta la Perestroika, muy publicada en la Unión Soviética, pero después de la Perestroika comenzaron a editarla y para el año centenario salió una de las primeras publicaciones importantes. Yo la encargué, me la trajeron, y comencé a traducir de manera bastante activa. En aquel momento era muy pocas todavía las traducciones al español, ahora hay muchas, y han salido otros escritores, poetas, narradores… Aquellos libros salieron en la editorial La liebre libre, de Maracay, salió un libro de Ajmátova, un pequeño volumen que se llama Soy vuestra voz, como se llama un poema de ella, y otro volumen Somos cuatro, también un pequeño volumen donde están Ajmátova, Tsvietáieva, Pasternak y Mandelshtam.

Guardo con mucho cariño mi pasaje por su taller de poesía en el CELARG… Por favor, cuéntenos un poco de esa experiencia… y de impartir talleres de poesía…

Dar el taller en el CELARG fue un honor, porque esos talleres han sido conducidos por grandes poetas venezolanos, yo fui tallerista del CELARG, y cuando estudiaba bachillerato, recibí de mi profesora de castellano en aquel momento que tenía vinculación con el CELARG, con la coordinación de talleres y me obsequió la colección de Voces nuevas, que todavía conservo como un tesoro. Allí está por ejemplo, el libro que publicó William Osuna en ese momento, está el de María Clara Salas, el de Alejandro Salas, entre otros…

Y del 2012 al 2013 y del 2013 al 2014, me invitaron a dictar el taller de poesía del CELARG. Es una experiencia muy hermosa que exige una gran responsabilidad porque cada participante, cada joven poeta, tiene una sensibilidad distinta, intereses diversos, diversas lecturas, y dentro de la conducción del grupo también hay que orientar de manera individual, entonces eso exige una gran responsabilidad, la preparación de las lecturas, cuáles lecturas vas a recomendar, la orientación a los jóvenes poetas en la elaboración de sus textos, eso me parece hermoso, pero complejo al mismo tiempo y de mucha responsabilidad.

Otro de los tesoros que nos ha ofrendado usted son las traducciones de poetas rusas y rusos… Traducir es un arte, ¿qué dificultades se presentan a la hora de ejercerlo?

Las dificultades son muchas y son diversas, depende de la lengua de partida y de la lengua de llegada, la traducción entre lenguas cercanas, ese tipo de traducción tiene unas dificultades, y la traducción entre lenguas lejanas tiene otras dificultades. Cada lengua es una cosmovisión, representa una cosmovisión, y el objetivo es trasladar de una lengua a la otra, pero lo más importante es hacer el poema nuevamente en la lengua de llegada, en este caso las traducciones que yo he hecho del ruso al español, la lengua de llegada es el español.

Yo he traducido sobre todo a Anna Ajmátova, y algunos poemas de Marina Tsvietáieva, algunos poemas de Osip Mandelshtam, también de Boris Pasternak y unos pocos de Serguéi Esenin y de Vladímir Maiakovski.

El mundo de la traducción de poesía es un mundo complejo por todo lo que representa el poema como una unidad, su musicalidad, su ritmo, la polisemia, el sentido, dar la apertura necesaria para que el poema pueda ser interpretado en diversos sentidos si así lo sugiere el autor del poema en la lengua original. Las dificultades son muchas y uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero nunca está seguro de que haya quedado bien, vendrán otros que puedan aportar a lo que uno ha hecho, si uno ha acertado y si uno no ha acertado en algo, bueno pues, vendrán quienes puedan hacerlo mejor. Hay una reelaboración constante de las traducciones en distintos traductores y quizás en el mismo porque cuando uno traduce, pues con el tiempo revisas y te das cuenta de que puede ser de otra manera, el mismo traductor puede hacer versiones distintas con los años, variantes como con la obra propia también.

Tengo en mis manos su Graffiti y otros textos, ¿cómo nació este libro? ¿Qué lo diferencia de otros poemarios suyos?

Graffiti y otros textos fue un libro que yo escribí durante muchos años, porque a mí misma me parecían unos textos distintos, me parecían raros, yo misma no sabía cómo… los iba poniendo en una carpeta, los tenía allí, eliminé muchos cuando organicé el libro, los que fueron al libro… Comencé a tomar un poco de confianza cuando le leí algunos a Ida Gramcko que fue la coordinadora del taller en el cual yo estuve en el CELARG, y después quedó una relación hasta que ella murió. La frecuentábamos, leíamos, conversábamos con ella y le leíamos nuestras cosas. Ella siempre se mantuvo muy atenta a lo que escribíamos, para ella era muy importante, y nos decía siempre: primero lo de ustedes, ella y Elizabeth Schön.

Y cuando le mostré esos textos a Ida, ella me dio un poco de seguridad porque me dijo que todavía podía haber más ironía, entonces seguí trabajando, seguí agrupando, y después ya había muerto Ida cuando tuve el libro. Después se lo leí a Elizabeth, pero casi cuando estaba ya el libro listo, ensamblado, y Elizabeth me dijo: ¡Eso es un libro! y también me dio confianza en aquellos textos que yo no sabía para dónde iban.

Yo pasé como diez años escribiendo esos textos, agrupándolos y después desechando, muchos los eliminé. Es un libro que es distinto a los anteriores, y a algunos posteriores. Ahí también está el diálogo con obras de la música, con obras de las artes plásticas… Tiene que ver con las clases probablemente, con las clases de análisis que yo daba de música, y ahí está eso.

También tiene que ver con el hecho de que en ese momento, en esos años comencé a traducir simultáneamente a Tsvietáieva, Mandelshtam, Pasternak y Ajmátova, entonces las voces de ellos también estaban allí presentes, muy presentes, y por eso tal vez el último texto, el que atribuyo a Tsvietáieva, La carta del funcionario y todas esas cosas que no suceden solamente en la Unión Soviética, suceden en cualquier parte y bueno, ese es un libro al que yo le tengo muchísimo cariño, está el veredicto que le da inicio al libro, ganó la Bienal Lazo Martí en Calabozo, y todo era como muy lúdico, todo lo que ese libro despertaba era como muy lúdico…

Yo siempre he sido un poco… no me llevo muy bien con la tecnología, entonces todavía en los años noventa yo no tenía computadora y escribía a máquina, mi papá ya escribía en computadora y yo todavía no, entonces usaba las máquinas de escribir de mi papá y ese libro lo hice a máquina y lo envié así al concurso. Entonces el jurado imaginaba que era una mujer muy mayor la que había enviado ese texto a concurso y a mí todo eso me hacía mucha gracia. Después el veredicto cuando lo iban a publicar en Monte Ávila, todo eso era muy divertido, creo que es un libro que me ha dado muchas satisfacciones.

Si alguien desea conocer su obra poética, ¿por dónde le sugiere empezar?

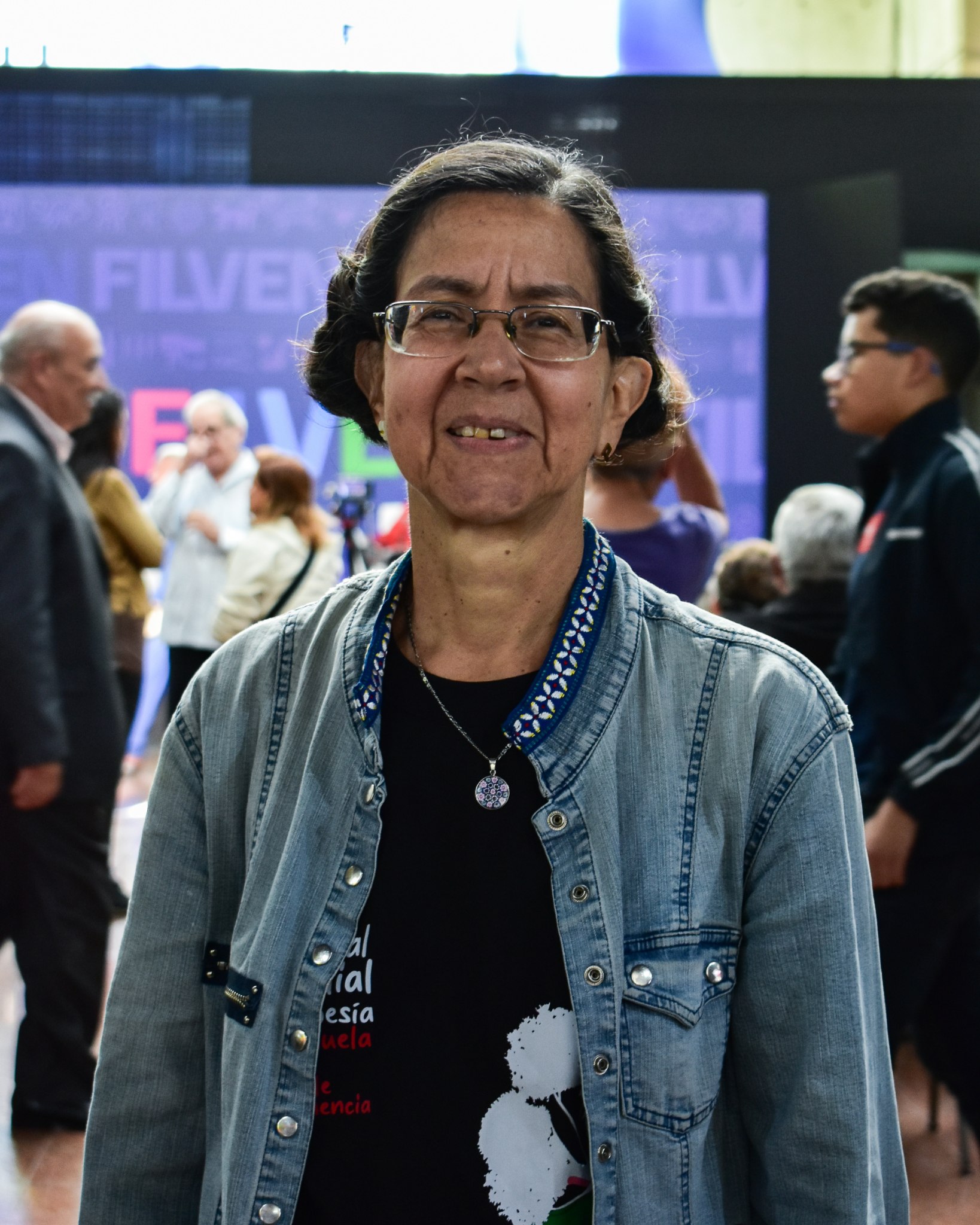

Comenzar por la antología Mínima caligrafía, que acaba de salir publicada por la editorial Acirema, y que fue bautizada el martes 15 de julio, en el marco del Festival Mundial de Poesía, en el CELARG. Allí hay una selección desde el primer libro que es Días de Solsticio hasta el último, que es Árboles de hoja perenne, y si le interesara alguno en especial, pues ya entonces podría buscarlo, si queda por allí en algún librero, porque han sido tirajes pequeños, y en el caso de Graffiti que fue un tiraje mayor, pues ya hace unos cuantos años de eso.

Por favor, cuéntenos ahora de Una sola brasa, el grupo de mujeres poetas en el que participa…

Una sola brasa es un grupo integrado por seis mujeres, ella son: Gladys Quintero, que es psicóloga, Ana María Hernández que es comunicadora social, María Elena Heredia que es socióloga, Florbella González que es gerente y productora teatral, Magdalena Bello que es químico y yo. Nos conocimos en el CELARG, en los talleres, en el 2012, y seguimos reuniéndonos, en el siguiente taller en el CELARG, en el 2013-2014 también. Ellas, casi todas, con excepción de Florbella comenzaron en el taller del 2012 y después continuaron asistiendo casi todas en el 2013-2014, y a ese taller se integró Florbella.

Después, en el 2016, comenzamos a reunirnos nosotras seis, ya no era en el taller sino nosotras. Eran tiempos muy difíciles, los de la guerra económica que continua, pero de otra manera. En aquel momento de desabastecimiento inducido, en aquel momento difícil de las guarimbas, nos reuníamos cada quince días para cocinar, leer poesía y conversar.

En aquel momento no era tan fácil, nos dábamos cuenta de que una de las razones por las cuales la gente estaba visitándose menos, era porque no teníamos en casa nada a veces que ofrecerle a las personas que nos visitaban. A veces teníamos café, pero no teníamos azúcar, teníamos azúcar pero no teníamos café, no teníamos unas galleticas, porque no había harina de trigo. A veces no había ni siquiera harina de maíz, entonces comenzamos a reunirnos y cocinábamos cualquier cosa, cosas ricas además. La mesa se llenaba de cosas riquísimas que hacíamos, preparábamos con lo que encontrábamos y aprendíamos unas de otras, ¿cómo hiciste esto? Ah mira, se puede hacer también con lentejas, que inventamos montones de cosas… Yo hacía unas arepitas con harina de maíz o con fororo porque en ese momento el fororo era más económico que la harina de maíz, con harina de maíz y topocho y así hacía las arepitas, y otras de nosotras llevaba otras cosas… Hacíamos magia y bueno, mientras cocinábamos conversábamos y después leíamos poesía o comentábamos algo sobre poesía… y bueno, ya vamos a tener nueve años.

Durante ese tiempo hemos hecho una antología que se llama Sebucán, que es digital, una edición muy linda, fue tipo jamming y cada una iba leyendo un poema y entraba de acuerdo a lo que sentía que venía después de lo que habíamos escuchado. Y esa tarde fue mágica realmente, la tarde en que decidimos hacer eso y quedó casi igual que como lo leímos esa tarde, casi en ese mismo orden, le hicimos unos dos retoques, y así quedó esa antología.

Y hace poco, el martes 8 de julio, en el marco de FILVEN, acabamos de bautizar nuestro segundo proyecto, son seis libritos, en un formato pequeño, pero cada una hizo un librito, cada una está. El concepto es la unidad en la diversidad o al revés, diversidad, comunidad… Tienen el mismo diseño, la fotografía es de Gladys, porque ella también es fotógrafa, la fotografía de portada, el diseño, pero cada una así como tiene una voz distinta, pues cada una tiene un color distinto dentro de la colección, una colección de seis libros pequeños, ese es nuestro segundo proyecto y bueno ahí vamos ya, en septiembre cumpliremos nueve años.

¡Excelente y que sean muchos más! ¡Muchas gracias!

Un abrazo grande y muchísimas gracias Benjamín, muchísimas gracias.

Gracias a usted siempre maestra, bendiciones, ¡Salud!

Referencias:

Belén Ojeda, Mínima caligrafía, San Cristóbal: Acirema, 2025.

Belén Ojeda, Graffiti y otros textos, Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana / Ateneo de Calabozo, 2002.

Traducciones:

Anna Ajmátova, Algo acerca de mí, Traducción directa del ruso por Belén Ojeda, Caracas: bid & co. editor, 2009.

Brasas de abedul: Antología de poesía rusa del siglo XX (Serguéi Esenin, Vladímir Maiakovski, Osip Mandelshtam, Marina Tsvietáieva, Boris Pasternak y Anna Ajmátova), Selección y traducción del ruso por Belén Ojeda, Caracas: El perro y la rana, Ediciones del Ministerio de la Cultura, Consejo Nacional de la Cultura, 2005.

Entrevista:

Poetizando con Belén Ojeda: Entrevista a Belén Ojeda por Ana María Hurtado, Edgar Vidaurre y Johnny Gavlovski, Cultura Mundis / Editorial Diosa Blanca, Temporada 3, 3 de marzo 2025, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=CitGOJal-_0&t=712s

[1] Poetizando con Belén Ojeda: Entrevista a Belén Ojeda por Ana María Hurtado, Edgar Vidaurre y Johnny Gavlovski, Cultura Mundis / Editorial Diosa Blanca, Temporada 3, 3 de marzo 2025, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=CitGOJal-_0&t=712s

POR BENJAMÍN EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ• @pasajero_2

FOTOGRAFÍAS NATHAEL RAMÍREZ • @naragu.foto