22/02/24.

Habían escogido como sitio de reunión un rancho destartalado donde en otros tiempos, antes de que llegara la caña a aquellas tierras, se secaban las cosechas de tabaco.

El primero en llegar fue Lupercio Andrade. Se agachó junto al hueco en la pared que otrora había sido puerta y encendió un jumazo¹ agrio. Mientras duró su espera, logró con perfecta facilidad no pensar en nada.

Los demás fueron llegando en grupos de tres o cuatro. Se sentaron en el suelo unos, y otros permanecieron en cuclillas. Lupercio fue saludando con movimientos de la cabeza a los que mejor conocía, echando de menos a más de uno, dándose cuenta al fin de que no estaban todos los que esperaba encontrar allí. Casi se sorprendió cuando el organizador recién llegado de la capital dio por iniciada la reunión. Dijo lo que ya todos sabían: que el paro llevaba seis semanas, que no era posible prolongarlo indefinidamente, que la central había empezado a contratar rompehuelgas. Y añadió:

—Por esas razones, no queda otro recurso que el que acabo de proponerle, en nombre de la Federación, al compañero Hernández.

Las miradas de todos coincidieron inmediatamente en el rostro del hombrecito que estaba de pie junto al organizador. Martín Hernández, el líder local del sindicato, parecía encerrar en su pequeño cuerpo, de talla casi infantil, una especie de energía reprimida que sólo se manifestaba en la constante movilidad de sus facciones y en su atropellada manera de hablar. Ahora, arrugando súbitamente el entrecejo, echó afuera cinco palabras como si le molestara llevarlas dentro:

—Vamos a quemar la caña.

A Lupercio Andrade le saltó el corazón dentro del pecho. Paseó la mirada por el grupo de hombres que mantenían un silencio tenso, sin moverse apenas, como si ninguno quisiera ser el primero en darse por enterado de lo que todos acababan de escuchar. Alguno carraspeó desde un rincón del rancho y después escupió con un chasquido prolongado. Entonces se dejó oír una voz extrañamente sosegada, casi apacible, pero firme:

—Compañero, yo quisiera decir que es la primera vez que se nos habla de una cosa así. La Federación nos prometió…

—La Federación –interrumpió el organizador al peón que hablaba– no podía prever la intransigencia patronal. El acuerdo que proponen es una burla, pero además ya declararon que no recibirán a nuestros representantes si no es para firmar.

—Es cuestión de tiempo –insistió el peón–. La caña no puede esperar y ellos lo saben.

—Por eso se buscaron rompehuelgas. Y el compañero sabe de parte de quién se pone la policía en esos casos.

—De todas maneras –dijo ahora Martín Hernández entornando un solo ojo–, aquí no vamos a obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Si alguien más está en contra de la proposición, que levante la mano y le daremos la palabra.

Lupercio Andrade miró nerviosamente a su alrededor. No había una sola mano levantada. Le dio una chupada al jumazo y comprobó que se había apagado. Se lo retiró de la boca y escupió hacia un lado. La voz del organizador atenuó el tono conminatorio para explicar:

—La quema de una o dos piezas será una simple advertencia. Digamos una invitación a negociar. ¿Está claro? Entonces, compañeros, los que estén a favor…

Lupercio sintió, sin mirar, que todas las manos se levantaban en silencio.

—Esta mañana –prosiguió el organizador– el compañero Hernández y yo escogimos los nombres de tres de ustedes para que nos acompañen en el trabajito. Los compañeros elegidos responderán cuando sean llamados, si están de acuerdo. Si no, con quedarse callados será suficiente.

Y en seguida, leyendo de un pequeño pedazo de papel:

—¡Agustín Ventura!

Se levantó un mulato espigado y cejijunto. Se le leía la determinación en la mirada, pero de todos modos declaró:

—De acuerdo, compañero.

—¡Manuel Morales!

Un muchacho pálido, lampiño, no tuvo que moverse, porque había estado de pie todo el tiempo, para decir:

—Aquí también.

—¡Lupercio Andrade!

De primera intención, no quiso confiar en sus oídos. Durante una fracción de segundo se sintió fuera de todo aquello. Pero la voz repitió, implacable:

—¡Lupercio Andrade!

Se incorporó como si alguien tirara de él. Con la boca súbitamente seca y los pies fríos. El organizador lo interrogó con la mirada. Él tartamudeó:

—Pre… presente.

Hernández, el líder local, habló ahora:

—Esta noche, a las doce, en mi casa.

*

Don Florencio Roldán, el mayordomo, se dio unas palmaditas en el vientre voluminoso y dijo:

—Ajá. Entonces quedaron en eso. ¿Estás bien seguro?

—Sí, señor. Yo estuve allí hasta lo último. Lo único que no sé es por onde van a empezar el fuego.

—No importa. Tengo bastantes hombres para vigilar todas las entradas. Oye…

—Mande, don Flor.

—De esto, ni una palabra a nadie. Y mañana pásate por mi oficina para entregarte lo prometido.

—Cómo no, don Flor.

*

Caminaban en la oscuridad, cada uno con una botella de gasolina y una caja de fósforos. Lupercio Andrade venía sudando frío desde que salieron y su miedo era cada vez mayor. “¿Por qué serás tan cobarde, Lupercio?”, se preguntaba. Y él mismo se respondía: “¡Tú sabes lo que les hacen a los que queman caña cuando los agarran, Andrade!” La botella de gasolina empezaba a pesarle como si estuviera hecha de plomo cuando Martín Hernández se detuvo y anunció en voz baja:

—Ahora vamos a entrar en el callejón, compañeros. ¡Mucho cuidado!

*

—¡Eso se llama suerte, don Flor! ¡En el sitio que escogió pa' velar usté mismo!

—¡Cállate, pendejo! Quiero que se acerquen bien. Pásame la escopeta… ¡y que nadie tire antes que yo!

*

A Lupercio Andrade ya le estaban temblando las rodillas. Seguía recriminándose y tratando de justificarse mientras su mano apretaba la botella con inconsciente desesperación.

El grupo se internó en el callejón con cautelosa lentitud.

Lupercio ya no podía dominar su miedo. Sencillamente no podía. Un grito le empezó a subir por la garganta. Se esforzó por contenerlo, y comprendió que no podría. Lo sintió trepar hasta su boca, irresistible. Ya, maldita sea… ¡Ya!

No tuvo tiempo. El estampido, el fogonazo y el impacto de la bala entre sus ojos fueron casi simultáneos.

Después, en seguida, la noche toda se pobló de disparos.

(1)Jumazo: cigarro de mala calidad.

De: Cinco cuentos de sangre (1954).

José Luis González (Santo Domingo, 1926- México, 1997).

Escritor puertorriqueño, militante activo por la independencia de Puerto Rico. Su producción narrativa refleja los problemas de las clases menos favorecidas de su país. Al tiempo que realizaba sus estudios, se inició en la literatura con el volumen de narraciones breves En la sombra (1943), obra a la que pronto se sumaron otras dos recopilaciones de relatos: Cinco cuentos de sangre (1945), libro premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña, y El hombre de la calle (1948). En la década de 1940 se trasladó a Estados Unidos, fijó su residencia en Nueva York y amplió sus estudios. Desde 1943 fue uno de los primeros intelectuales puertorriqueños en expresar su adhesión al marxismo, lo que le condujo a un período de exilio, a comienzos de la década del 50. Marchó a México, donde escribió y publicó la mayor parte de su obra. Fue catedrático de la Universidad Autónoma de México, en la que alcanzó el grado de doctor con una tesis titulada Literatura y sociedad en Puerto Rico: de los cronistas de indias a la generación del 98.

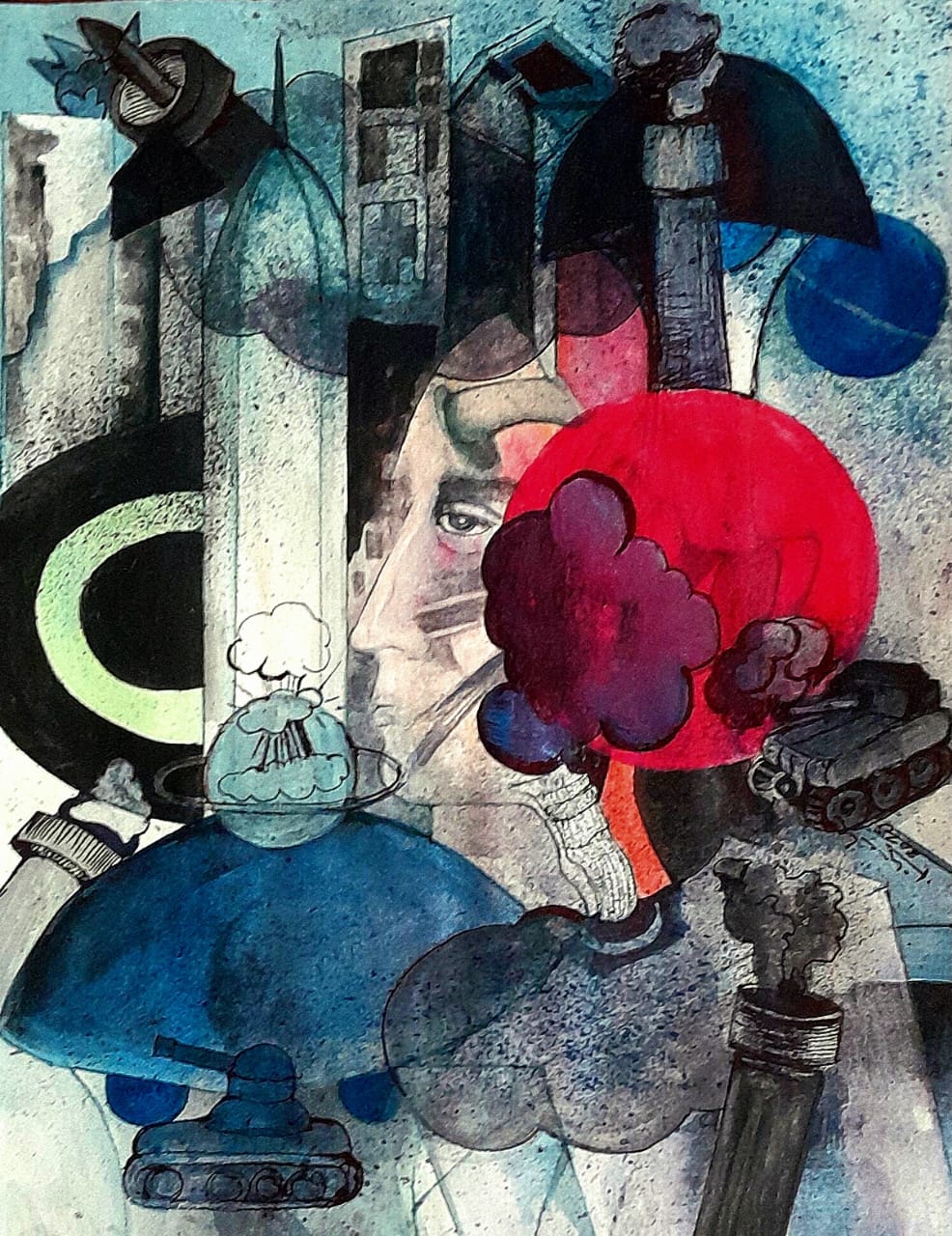

ILUSTRACIÓN: CLEMENTINA CORTÉS