13/03/25.- Solemos pensar en la santidad como una experiencia extraordinaria, como algo más allá del tiempo del ocaso de los hombres y las mujeres…

... no soy creyente y mucho menos devoto, simplemente hice un libro que me parecía que podía tener valor para la gente... pero me quedó la curiosidad por conocer mejor al hombre de carne y hueso que fue José Gregorio.

De José Gregorio Hernández, filósofo –férreo defensor del antipositivismo y a favor del creacionismo, plasmado en su ensayo Elementos de filosofía (1912), donde además, acentúa el carácter del alma del venezolano que intuye más inclinada hacia la posición que él defiende-; médico que había aspirado a ser sacerdote, con un indeclinable servicio a los enfermos más desposeídos… siempre se habló del por qué no se canonizaba, lo que ya se ha hecho realidad, como sabemos, recientemente... razones variadas: que si no se inscribía en las lógicas del poder eclesiástico, que era comunista –una de las pruebas era que se alistó para luchar contra una posible invasión por parte de potencias extranjeras en tiempos del presidente Castro-, que si estaba en los altares de la religiosidad popular muchas veces confundidos adrede con blasfemia a la propia sacralidad de aquellos que se creen que pueden determinar qué es o no realmente religioso…

Lo cierto es que Goyito está en numerosas casas de los feligreses acudan o no a la iglesia, reciban o no la comunión… es pues, símbolo de una identidad que nos conmueve y realiza aun cuando no se le prenda una velita, se cree en él y en sus inminentes favores de sanación.

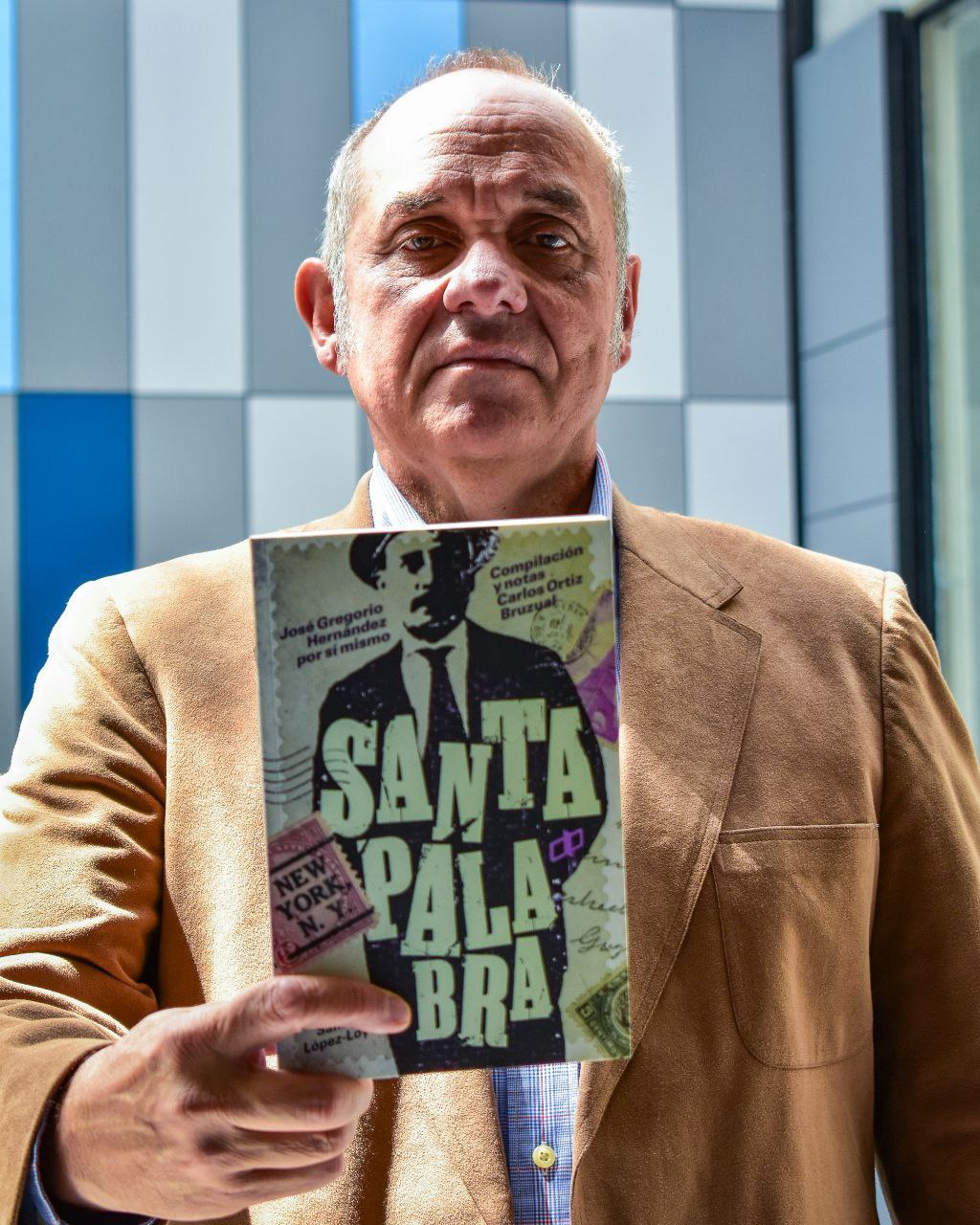

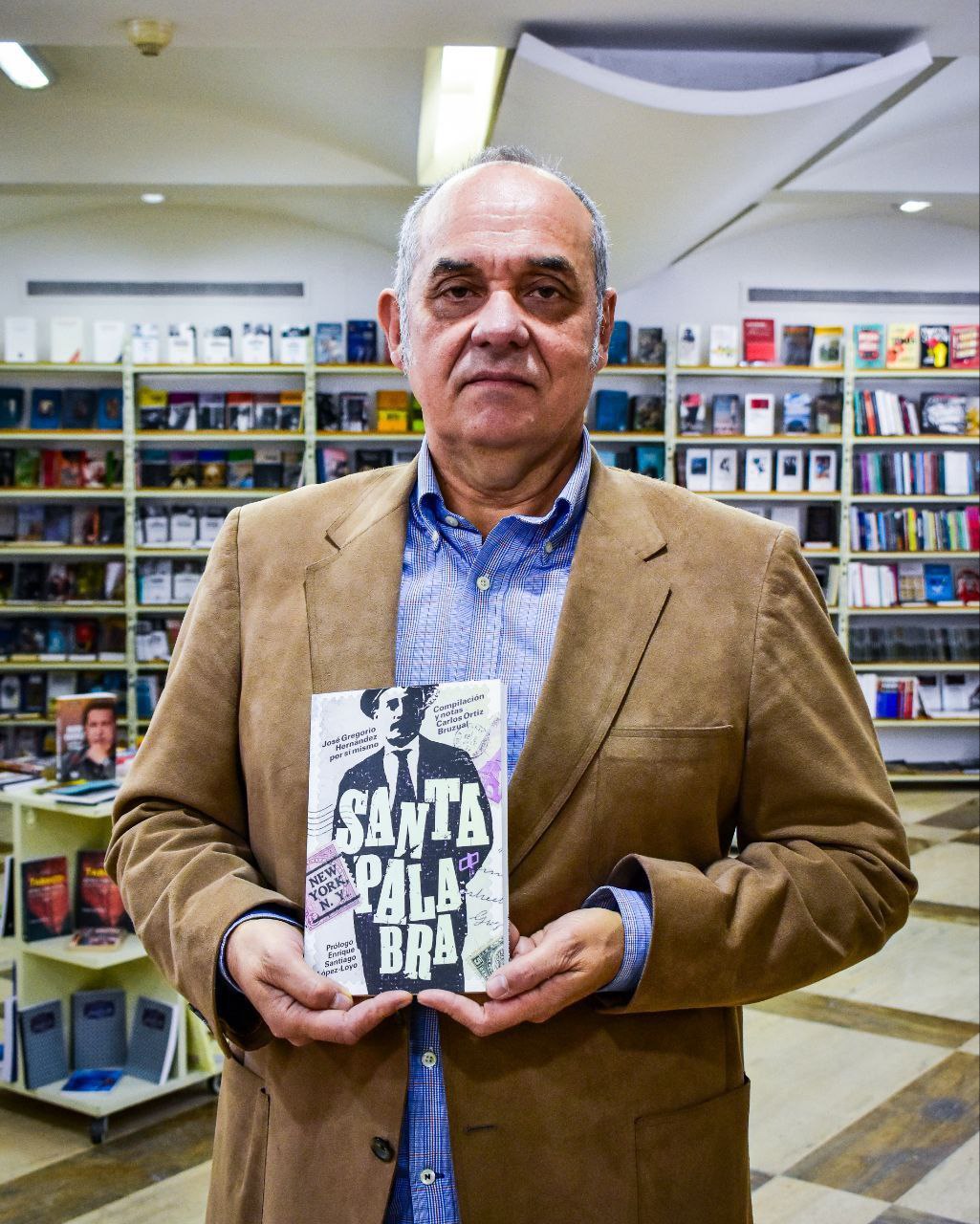

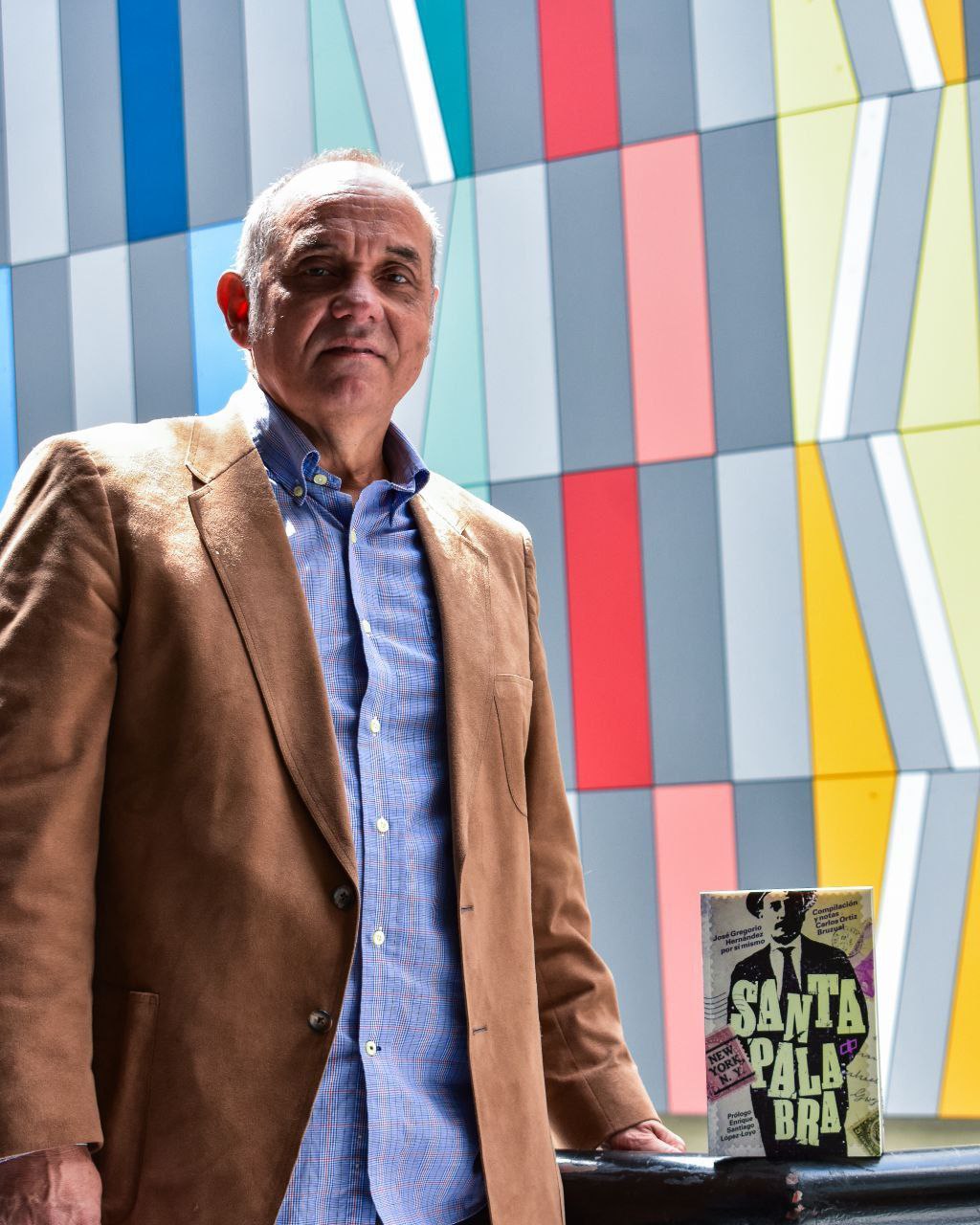

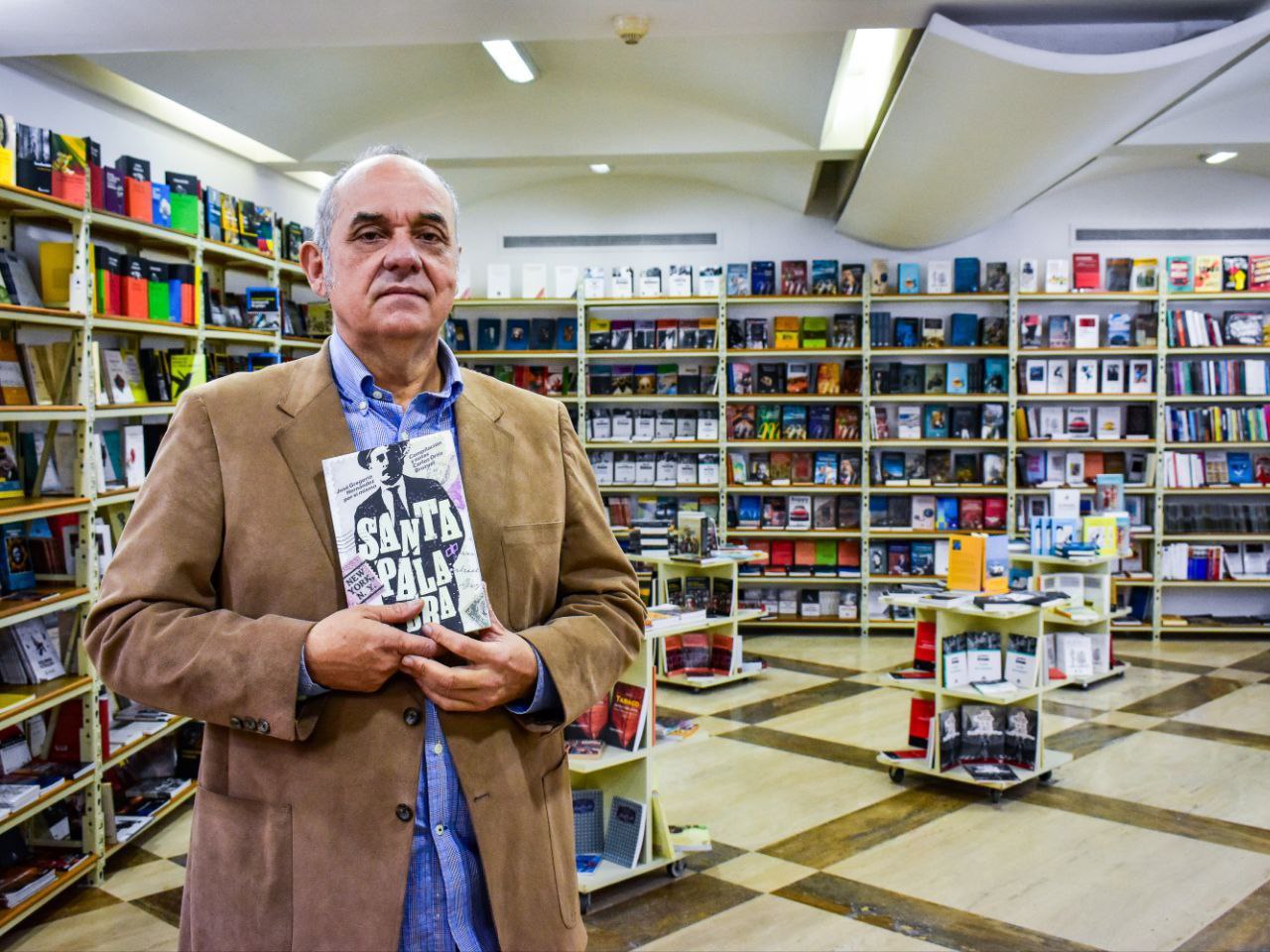

No por el hecho de la canonización en sí, sino por esa misma forma de conducirse la creencia en nuestro ser devocional, recurrimos a uno de los amigos que recientemente ha investigado al respecto… el filósofo y editor Carlos Ortiz, docente de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV)…

Saludos, Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este diálogo más que necesario, imprescindible para poder acercarnos a la comprensión de la vida de un hombre tan peculiar y excepcional como José Gregorio…

Por favor, cuéntanos, para empezar, ¿qué te motivó a sumergirte en el universo epistolar de este personaje de nuestra venezolanidad?

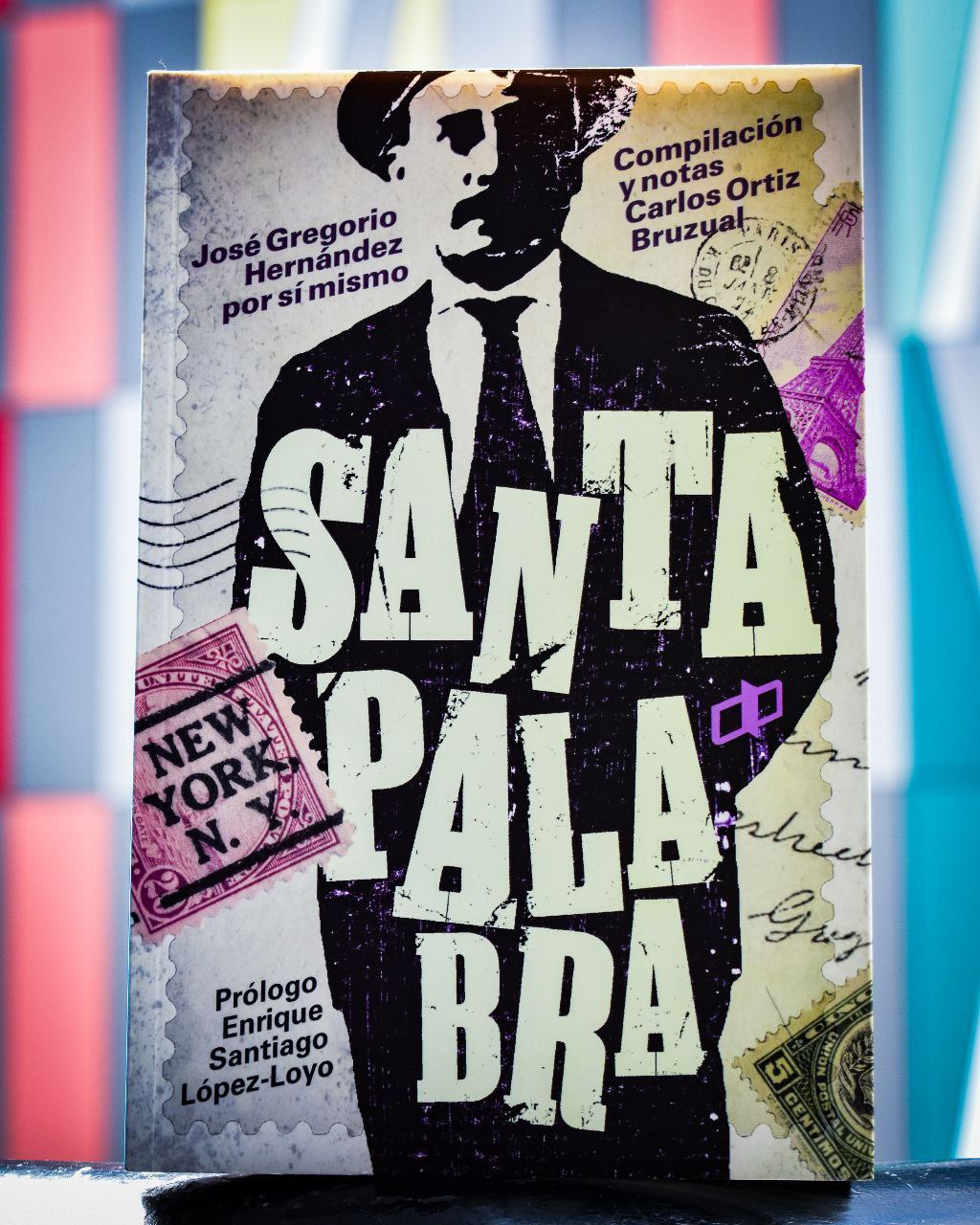

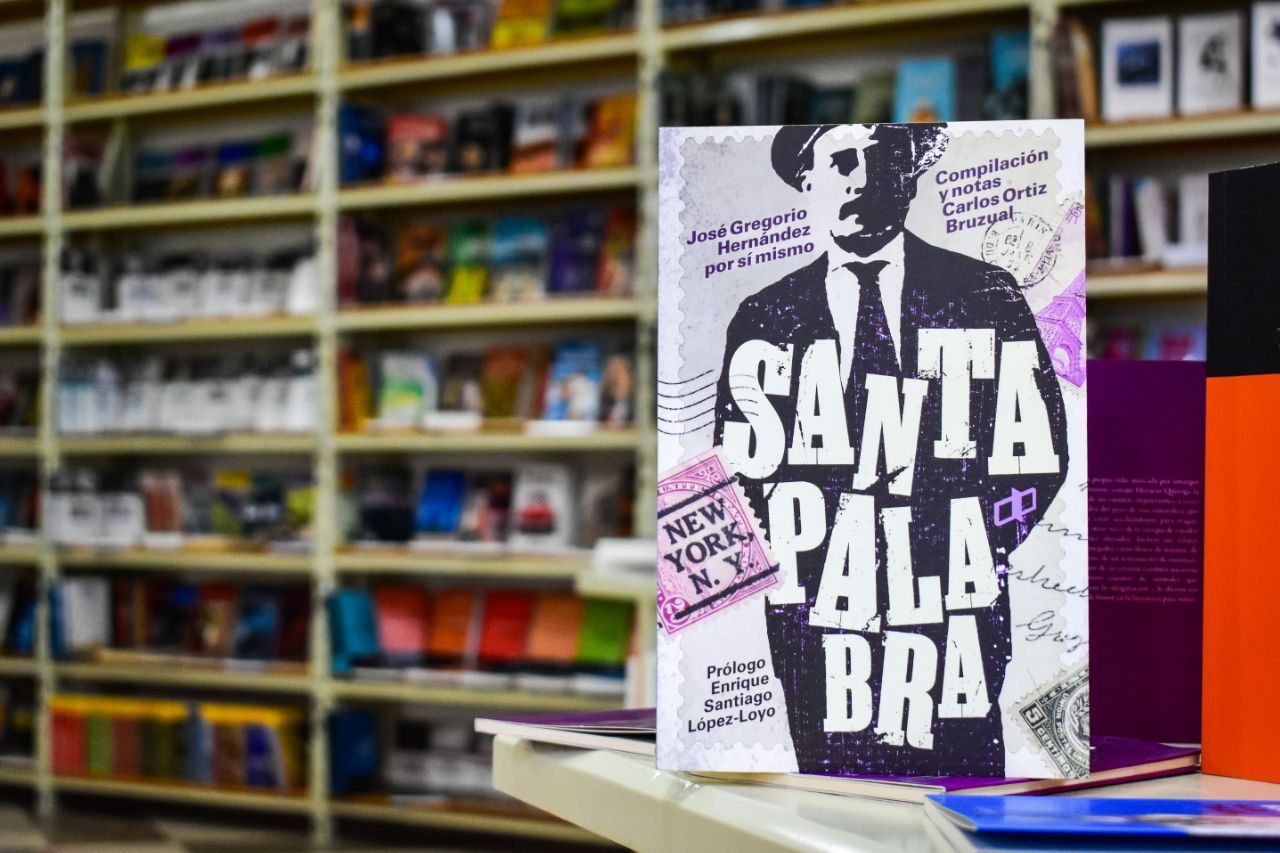

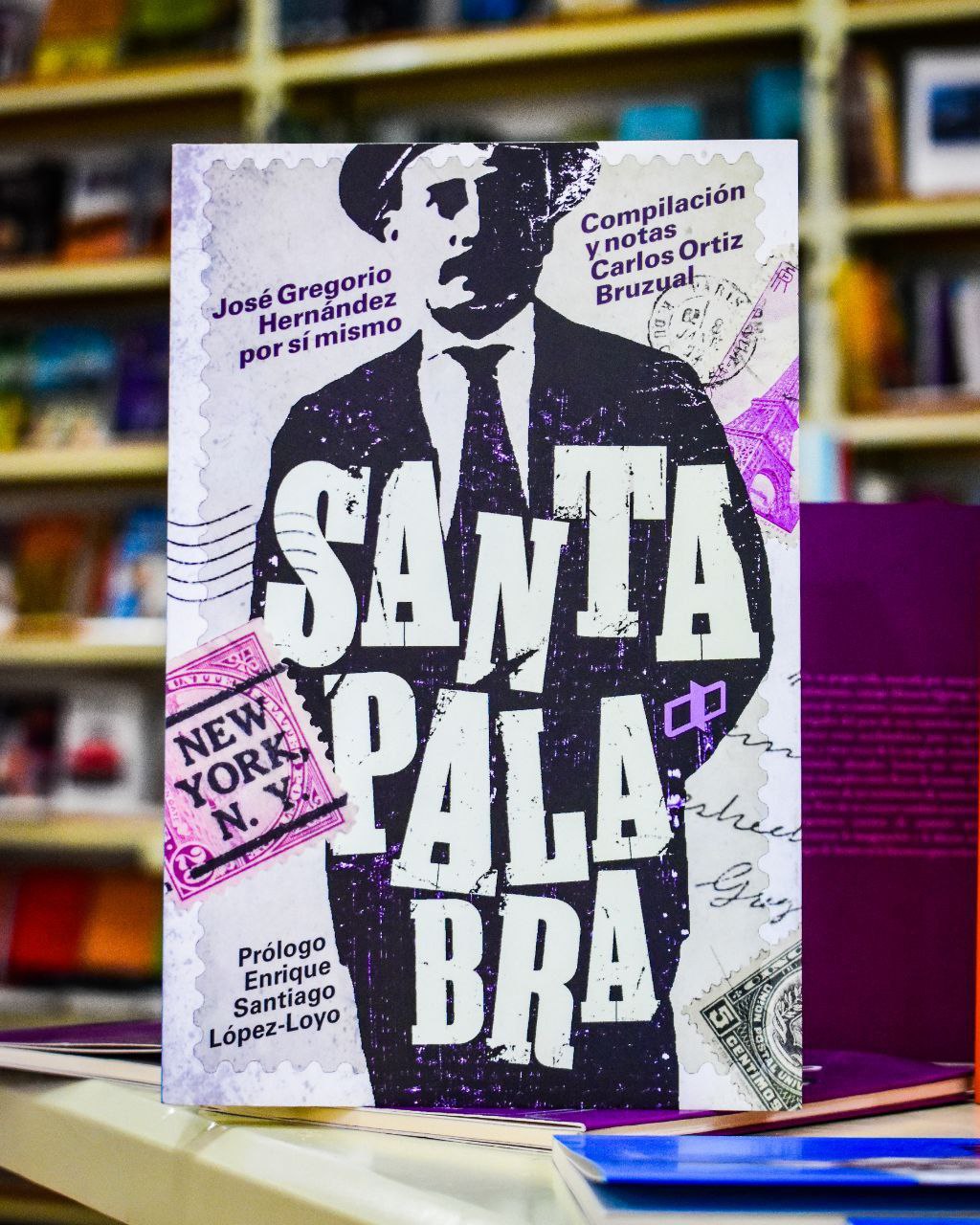

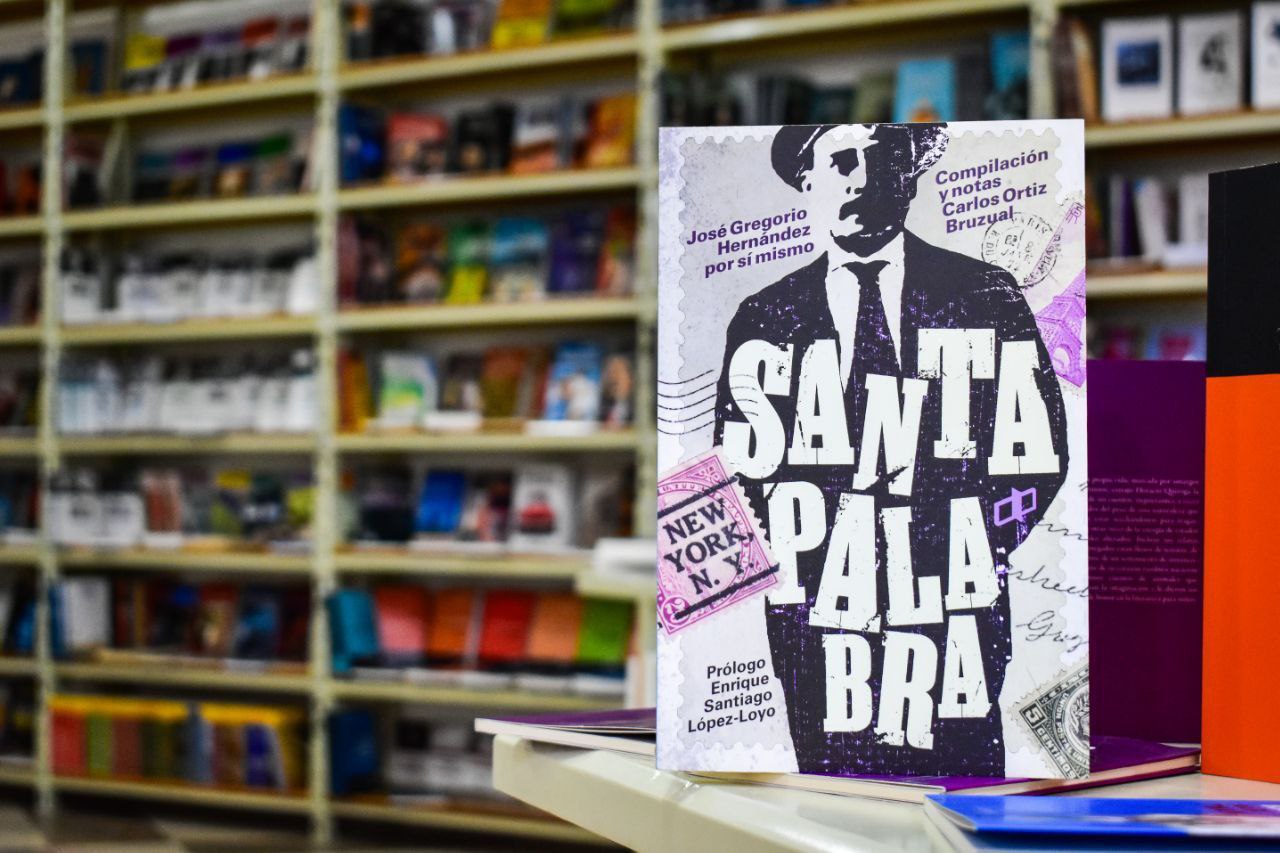

Yo era Gerente Editorial de Los Libros de El Nacional, que tenía una línea de memoria e historia de Venezuela. Habíamos publicado a Arístides Rojas, Carmen Clemente Travieso, Alfredo Cortina, entre otros. Y en ese proceso de indagar, escoger y descartar, se me ocurrió que un libro con las cartas de José Gregorio Hernández podía tener interés para mucha gente. Ya habíamos publicado una selección de cartas personales de Simón Bolívar que tuvo gran aceptación, así que este nuevo libro guardaba coherencia con lo que veníamos haciendo. Eso fue en el año 2000, el libro se tituló José Gregorio Hernández. Cartas selectas, y tuvo mucho éxito, incluso fue publicado en 2004 por la editorial Intermedio en una edición de tapa dura para Colombia, Panamá y República Dominicana. Veintiún años después, retomé el asunto y le di forma a Santa Palabra. José Gregorio Hernández por sí mismo, que es un libro distinto; tiene otro carácter.

¿Cómo fue el proceso que seguiste en dicha investigación? ¿Quiénes colaboran en ello? Y luego la edición… háblanos un poco de eso…

Yo supe de las cartas por allá por 1995, gracias a Juan Carlos Chirinos, un amigo trujillano que empezaba como escritor y al igual que yo se estaba formando como editor. Al momento de hacer el libro fue fácil dar con ellas, sólo tuve que pedir prestado a la UCV un ejemplar de sus obras completas, un volumen compilado por Fermín Vélez Bosa, de 1200 páginas, publicado por OBE-UCV en 1968, de donde extraje la mayor parte de sus cartas más personales.

En cuanto a la edición, me di cuenta de que las cartas dirigidas a Santos Aníbal Dominici son muchas; es su principal destinatario. Por eso, dividí la correspondencia en dos bloques: la que va dirigida a sus amistades y familiares, y la que le dirige a ese amigo tan especial. En el libro del año 2000 hay varias cartas de las cuales se suprimieron algunas partes, mientras que en Santa Palabra los textos de todas las cartas están completos. Además, agregué la Elegía al doctor José Gregorio Hernández, escrita por Santos Aníbal Dominici en 1944 y que nunca se volvió a publicar. También incluí uno de sus textos literarios, Visión de arte, los prólogos de Elementos de Filosofía y Elementos de Bacteriología y el trabajo Sobre la verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús, que quedó inconcluso.

Todo esto fue resultado de una investigación mayor a la del año 2000. En aquel momento me concentré sólo en sus datos biográficos para redactar una semblanza y una breve cronología, pero con el tiempo releí sus cartas e indagué más en su vida porque descubrí a un personaje histórico muy interesante y desconocido que además podía resultar sorprendente para la gente. Él se hacía su ropa, cortaba los trajes que usaba y cuando viajaba trataba de ponerse al día con la moda y vestirse acorde con ella. Hay una carta donde le dice a su sobrino que le está mandando un corte de tela y un modelo para que se mande a hacer un traje sport, tal como se estaba llevando en ese momento. Se manejaba tranquilamente en inglés, francés, italiano y alemán, además de que sabía latín y griego. Aprendió inglés entre otras cosas para leer a Shakespeare en su lengua. Era un amante de la literatura y conocía autores como Fernández de Moratín, que no deja de ser una rareza.

Para Santa Palabra indagué en muchas fuentes para agregar una serie de notas que explican el contexto histórico y social, ya que él hace alusiones a personajes y situaciones del momento. También hace referencias a libros y autores que leyó por placer o por estudios, algunos de los cuales ubiqué y leí varias páginas para hacerme una idea del tipo de conocimiento con el que él estaba en contacto. Por ejemplo, él cuenta que, en 1886, en Curazao, conoció a la responsable de un colegio religioso a quien se refiere como “sor Josefa”. Era una monja que sabía francés, inglés, alemán, holandés, español y latín, botánica, mineralogía y química. Además, al igual que él, tocaba piano. No logré ubicar mayor información sobre ella, pero descubrí que diez años después, el pintor maracucho Julio Árraga visitó el mismo colegio y aún estaba bajo la dirección de “la reverenda hermana sor Josefa”.

Cuando te invitábamos a esta conversación, nos comentabas que en ese libro que nos has ofrendado y que has titulado Santa Palabra, donde finalmente se plasmó esta indagación que realizaste, la carta fechada octubre 2, 1917, en New York, firmada por José G. Hernández, te resulta “muy importante”, ¿por qué? ¿Tal vez por la frase “la dulce muerte tan deseada”? ¿Por el efecto que produce el retrato adjuntado a la carta en quien escribe la misiva, quien confiesa que le ha provocado una acentuación de esa melancolía, la que equipara como filosofía?

Esa carta, que escribió pocos días después de tomarse su famosa foto vestida de negro, revela mucho del José Gregorio que no conocemos. En ella aparece un hombre solo, melancólico, nostálgico y dolido que le dice a su amigo Dominici que, sentado en un salón entre estudiantes, “reaparecen” en su mente “las ilusiones y las ambiciones de aquellos tiempos, que afortunadamente hoy se han reducido a polvo”. “Toda esta filosofía, o mejor dicho toda esta melancolía, me la ha dado la vida de estudiante que llevo, agravada por la vista de la fotografía que te mando”. Y le dice que sólo lo consuela “la dulce muerte tan deseada”. Alguien que leyó eso me dijo que si era un hombre que quería morir cómo la iglesia lo iba a declarar santo. Yo creo que esas palabras tienen otro sentido, que él tenía la intuición de que su ser se realizaría plenamente en otro plano, que estaba llamado a cumplir un destino que no estaba en este mundo. Pero yo no diría que rechazaba la vida o que “quería morir”. Entre otras cosas, no dejó de trabajar, de hacer vida social, de investigar, de dar clases. Es algo parecido a lo que ocurrió con Sócrates cuando lo sentenciaron a muerte, que cuando sus discípulos lograron fraguar su fuga él se rehusó a escapar, en parte porque estaba ante las puertas de la muerte, que era el umbral que su alma debía cruzar para encontrarse con la Verdad. Pero, sin duda, la carta también nos habla de un hombre acongojado cuya alma no encuentra sosiego.

Así me pareció, la muerte como trascendencia… ahora, respecto a su libro sobre filosofía, nos resulta muy importante la defensa que hace allí del creacionismo en vez del positivismo… además de indicar que “el alma venezolana” se encuentra inclinada hacia la filosofía, lo cual tiene sus implicaciones… coméntanos, por favor, cómo ves dicha defensa…

La crítica que José Gregorio Hernández le hace al positivismo en sus Elementos de filosofía tiene dos sentidos. El primero es propiamente filosófico: cuestiona el planteamiento de que sólo se puede trabajar con hechos reales y que es imposible conocer la sustancia, los fines y las primeras causas en la naturaleza. Sin esos “primeros principios”, sostiene José Gregorio, no son posibles la experimentación, la inducción y la deducción. En otras palabras, no puede haber ciencia sin metafísica. A esto se suma su natural alejamiento del ateísmo, propio del positivismo.

El otro sentido de su crítica es político. En 1912, cuando publica su libro y, tal como tú señalas, afirma que “el alma venezolana es esencialmente apasionada por la filosofía” mientras que la ciencia positiva le es indiferente, está fijando una firme posición frente a sus colegas positivistas, incluido nada menos que Luis Razetti, quienes estaban trabajando para eliminar la filosofía de los estudios universitarios. Los está acusando de querer arrancarle un pedazo del alma a las venezolanas y los venezolanos. En octubre de ese año se publicó el nuevo estatuto de instrucción pública, que eliminó la Facultad de Filosofía y Letras y la suplantó con la de Física y Matemática. Por su parte, Elementos de Filosofía tuvo dos ediciones en menos de cuatro meses. Ambas se agotaron de inmediato. José Gregorio Hernández fue best-seller antes de santo.

Ahora volvamos un poco al inicio… tu intención de hacer “una historia” todavía no conocida, a la luz de sus cartas, supone un intento de hermenéutica, un ahondar en el sentido de quien sólo hemos vivido algunas partes demasiado fragmentadas, la ayuda al prójimo, el accidente, los milagros… Esa necesidad de auscultar a la que nos invitas, ¿tendrá una segunda parte? ¿Te sientes impulsado a ello? ¿Algunos aspectos que te gustaría profundizar?

Ja, ja, ja… mi esposa me ha insistido mucho en eso y yo siempre le respondo con evasivas. Pero te diría que sí. A ver, en el 2000 yo no tenía ningún interés en José Gregorio Hernández, en parte porque no soy creyente y mucho menos devoto, simplemente hice un libro que me parecía que podía tener valor para la gente. Incluso le planteé a la editorial que el dinero que le hubiese correspondido a él por derechos de autor lo donáramos a la causa de su beatificación. Y así se hizo. Me parecía que era lo justo. Para mí era un asunto cerrado, pero me quedó la curiosidad por conocer mejor al hombre de carne y hueso que fue José Gregorio. Y desde entonces, libremente y sin ningún plan, estuve esos veinte años indagando, leyendo, comprando obras sobre él, hasta encontré un opúsculo con un prólogo de Rigoberto Lanz donde él dice que la causa de José Gregorio es “una estafa social”. Hasta que Sergio Dahbar, que siempre me pregunta si tengo algún proyecto por ahí, se animó y me presionó para que le entregara el texto que se publicó una semana antes de la beatificación. Lo cierto es que, al día de hoy, creo que −así como haría falta una biografía suya menos hagiográfica o, por así decirlo, más libre, más civil− me gustaría hacer un libro que muestre su mundo espiritual e intelectual, un libro que aporte elementos para comprender mejor su figura histórica. Y ya estoy en eso.

Excelente, muchos éxitos, lo esperamos con ansias. Por ahora, consideramos que Palabras Santa es la pieza que faltaba a otro libro, un poco más voluminoso, de María Matilde Suárez y Carmen Bethencourt: José Gregorio Hernández: Del lado de la luz, publicado por la Fundación Bigott (2000), por lo que agradecemos este hermoso gesto que has tenido en pro de la comprensión del primer santo de nuestra patria. Muchas gracias Carlos, por esta “invitación a mirarlo y a escucharlo a hablar de sí mismo”, como nos has dicho en el prólogo del libro, gracias por seguir inspirándonos.

POR BENJAMÍN MARTÍNEZ • @pasajero_2

FOTOGRAFÍAS NATHAEL RAMÍREZ • @naragu.foto